Наша первая публикация посвящена светлой памяти выпускника исторического факультета Саратовского университета – участника Великой Отечественной войны Михаила Давыдовича Исхизова (01.06.1924, Витебск – 18.04.2020, Израиль).

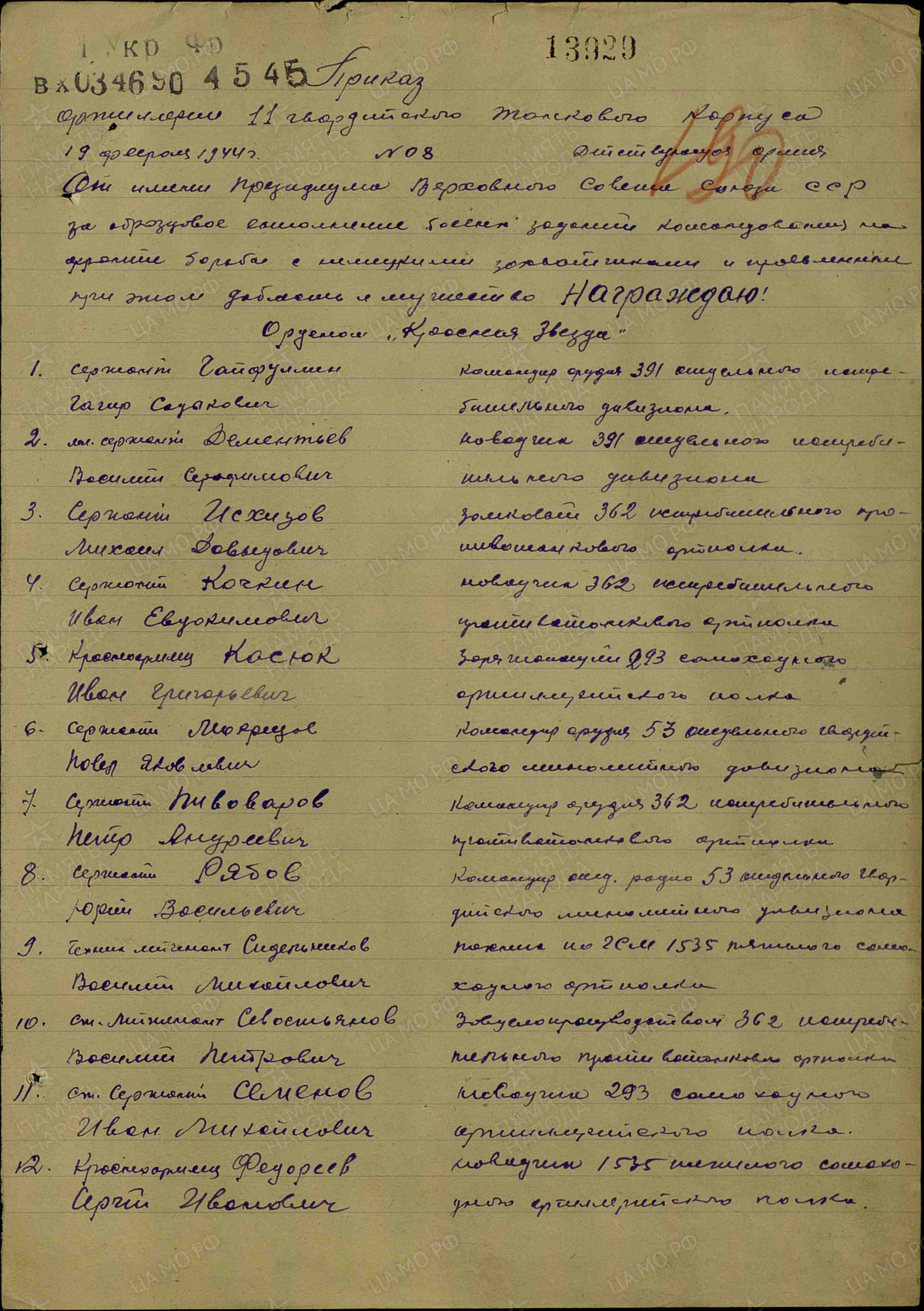

Михаил Давыдович был призван в Красную Армию в июне 1942 года. Был направлен в Черкасское пехотное училище, эвакуированное из Украины в Свердловск. После окончания училища в 1943 году попал в 538-й истребительно-противотанковый полк 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии, командиром 57-мм орудия ЗИС-2, а затем командиром взвода. Принимал участие в Курской битве, освобождал Украину, в феврале 1944 года был награжден Орденом Красной звезды. В наградных документах сказано: «Когда в бою был ранен командир огневого взвода, его заменил сержант Исхизов, и с обязанностями справился. В бою 14.1.1944 в районе д. Поповка его взвод уничтожил 2 средних танка и одну бронемашину, и до 30 солдат противника». Летом 1944 года М.Д. Исхизов был сильно ранен, после лечения в Забайкалье попал в 53-ю школу младших авиационных специалистов.

После демобилизации жил в Саратове. Работал электросварщиком на заводе тяжёлого транспортного машиностроения. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи.

В 1951–1956 гг. учился на историческом факультете Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. На последнем курсе начал работать заведующим отделом в редакции Балашовской газеты «Комсомолец».

В 1957 г. возглавил отдел саратовской областной молодёжной газеты «Заря молодёжи», в 1958 г. – многотиражную газету Саратовского Университета «Ленинский путь».

В 1960 – 1980-е годы Михаил Давыдович был главным редактором Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, стал автором многих документальных телефильмов: «Химия Саратовская», «Седьмая ступень», «Загадки Танавского городища», «Так делают солнце», «Перекрытие», «Память сердца», «Переход», «Рассказ о старом комсомольце», «Орошение? Орошение!». М.Д. Исхизов – автор документальных повестей о Великой Отечественной войне, научно-популярной книги «Загадки древних курганов», сборников эссе, коротких рассказов и этюдов; иронических фэнтэзи.

М.Д. Исхизов ушел из жизни 18 апреля 2020 года.

Из книги М. Исхизова «День да ночь»: «Солдаты молчали. Было о чем подумать. Они и сами чувствовали, что наступление выдохлось, и нисколько не жалели об этом. В наступлении ведь как: ни тебе поспать нормально, ни поесть вовремя. Все вперед, да вперед... Пока фрицы катятся, их надо дожимать. Но во время наступления потери тоже немалые. И получалось, в конце концов, что наступать дальше уже некому и не с чем. Надо останавливаться и сушить портянки. Поэтому ждали, что вот-вот отведут батареи на отдых, станут пополнить их людьми и матчастью. Поставят полк в каком-нибудь селе, километров за пятьдесят от передовой, - тут тебе настоящий курорт. Жить можно в доме, и баньку устроить, и постирать, и поесть вволю. А хочешь спать - спи, сколько влезет. Особенно первых несколько дней, пока пополнение пришлют. Опять же, кругом люди гражданские. И, между прочим, девчата тоже. Одним словом - курорт! И к тому же – на ближайшее время жив. Тоже неплохо.»

Авторская аннотация: «Эта книга о солдатах Великой Отечественной... 1-й Украинский фронт. 43 год. Небольшое подразделение. Будни. И бой. Всего лишь бой местного значения.». С полным текстом можно познакомиться здесь.

Из книги «Повесть о первом взводе»: «Тут и рвануло. Вроде, сразу за бруствером. В небо столб земли и осколки над головой зашелестели, достали аж за дальний край "пятачка". И еще раз рвануло, опять где-то рядом. И еще... Не знаешь, куда следующий снаряд угодит...

Последнее дело, вот так лежать. Когда бой идет: ты стреляешь, в тебя стреляют. Занят. Каждую секунду занят. Думать некогда и бояться некогда.

А если лежишь под огнем. Просто лежишь. Бывает у солдата на фронте подобное "свободное время". Тогда и начинаешь думать. Всякое в голову приходит. Потом не все и вспомнишь. А вспомнишь, так никому рассказывать не станешь.»

С полным текстом можно познакомиться здесь.

ИНТЕРВЬЮ С МИХАИЛОМ ДАВЫДОВИЧЕМ ИСХИЗОВЫМ (сайт iremember.ru, лит. обработка Г. Койфман, полная версия здесь)

М.И. – Родился я 1-го июня 1924 года в городе Витебске в семье рабочего. Жили мы на окраине города, в районе Песковатик, на улице Ремесленной. Улица была просторной широкой, поросшей травкой, а вдоль невысоких домов тянулись узкие тротуарчики: чтобы люди ходили отдельно, а козы и коровы отдельно. Народ здесь проживал работящий: ремесленники-кустари, ломовые извозчики, садоводы. Против нашего дома жил гончар, сосед справа – сапожник, одноногий инвалид Гражданской войны, сосед слева – ломовой извозчик, а чуть дальше – портной.… Многие держали коров, коз и другую живность. В основном Песковатик был заселен евреями, но было немало русских, белорусских и польских семей. Отношения между ними были самыми дружескими. Вместе встречали праздники и отмечали дни рождения. Вместе и дрались, но без злобы. Так, для порядка, и чтобы размяться. Считалось, что без этого тоже нельзя. Такие были времена. На Песковатике боялись, пожалуй, только фининспекторов.

Жили мы в доме деда со стороны матери, Якова Кунина, который был известным «бундовцем» и умер от чахотки в царской тюрьме в 1912 году.

Мой отец, Давыд Авсеевич Исхизов, 1898 г.р., был уроженцем литовского Шауляя, участвовал в Гражданской войне, а после демобилизации из Красной Армии поселился в Витебске, куда к этому времени переехали его родители.

Работал отец на «Щеткомбинате». Было в Витебске такое уникальное предприятие, чуть ли не единственное в Союзе. Здесь, из щетины, кроме разных щеток, в закрытых цехах изготавливали сидения для танкистов и летчиков, банники для орудий и какие-то другие изделия для нужд армии. Отец был коммунистом, одним из первых стахановцев на комбинате. За успехи в труде его неоднократно премировали. Премии бывали не только денежными. Помню, однажды ему вручили гармонь, была у нас дома и «премиальная» малокалиберная винтовка. В 1937 году наша семья получила трехкомнатную квартиру в центре Витебска, на улице Льва Толстого, в доме, (как позже стали говорить), для «ударников труда». Семья наша была небольшой: отец, мама, я, младшая сестра и брат, который родился за год до начала войны.

Жили мы небогато, как и все рабочие семьи в то время. Но по выходным и по праздникам, непременно мясной обед. А после обеда отец выкуривал папиросу. Лежала у него в буфете заветная пачка «Казбека» и раз в неделю отец открывал ее.

Я учился в белорусской школе, любил и хорошо знал математику, много читал. Будущее представлялось простым и ясным. Надо закончить десять классов, затем – военное училище и служба в Красной Армии. Мы учились стрелять (в школе был стрелковый кружок). У меня это неплохо получалось, и я стал обладателем значка «Ворошиловский стрелок» первой степени. Зимой, в выходные, бегали с товарищами на лыжах километров по двадцать. Летом – переплывали Западную Двину. Готовились служить Родине. Все было просто и понятно. Все выходные проводил в городской библиотеке, поскольку в нашем доме книг не было.

Помню своих лучших довоенных друзей: одноклассника Петю Франтова, других товарищей по двору, каждый из которых был старше меня на пару лет.

Еще Толя Петухов, Мендель Саровайский, Иосиф Ребейко, сын художника Сеня Даминский. Из них с войны живым вернулся только Саровайский. Толя Петухов в 1941 году служил в морской пограничной охране и по слухам погиб в самом начале войны под Скадовском, а вот судьбу Франтова и Даминского я так и не знаю.

Г.К. – Начало войны запомнилось?

М. И. – Да, запомнилось. Очень хорошо запомнилось. Столько лет прошло и почти все, что происходило в те времена, забыто. А этот день запомнился.

22 июня 41-го года… Мы сидели втроем на крыльце нашего дома: я, Сергей Долин и Лева Гордеев. Нам было хорошо. Тепло. Учебный год позади, а впереди каникулы и ничего делать не надо. Хочешь – иди на Двину купаться, хочешь – иди на угол и покупай мороженное, хочешь – иди в кино. В тот день, в ближайшем кинотеатре начали показывать новый фильм «Танкер Дербент». И мы, кажется, решили, что надо сходить в кино. А из открытого окна какой-то квартиры, доносился голос радио. О чем-то рассказывали, играла музыка. Мы это радио не слушали и не слышали. У нас были свои дела, свои серьезные заботы… Но случается и так: не слушаешь, не слушаешь, и вдруг, как будто что-то мгновенно изменилось: услышали! Услышали, что фашисты напали на нашу страну, услышали, что началась война. Три великовозрастных балбеса пришли от этого сообщения в великое уныние. Как же так: война и без нас? Война, а мы не сумеем сразиться с врагом! Мы ведь понимали, что фашистов разгромят в считанные дни.

Агитпроп в те времена работал великолепно. Мы были воспитаны на романтике Гражданской войны. Не один раз смотрели «Чапаева», «Волачаевские дни» и «Мы из Кронштадта». Зачитывались книгами «Как закалялась сталь», «Разгром» и «Железный поток». Знали наизусть «Гренаду» и «Каховку». Щеголяли стихами Багрицкого. Как это здорово звучало: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на Кронштадтский лед!» А по радио регулярно гремело:

И от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней…

Или:

Гремя огнем, сверкая блеском стали

Пойдут машины в яростный поход.

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,

И первый маршал в бой нас поведет.

А еще в те времена был такой писатель Ник. Шпанов. И мы читали его книгу «Первый удар». Писатель Ник. Шпанов рассказывал о том, как фашисты напали на нашу страну.

И как мы ответили на это вероломное нападение. Мы знали, что разгромим фашистов «малой кровью, могучим ударом!» Мы знали, что немецкий пролетариат выступит в защиту первого в мире социалистического государства. Мы были уверены, что уже завтра в Германии начнется всеобщая забастовка. Мы знали, что в Руре и Гамбурге (до сих пор не могу понять, почему именно в Руре и Гамбурге) восстанут рабочие и с оружием в руках пойдут на штурм фашистского режима. Мы были уверены в этом. Взрослые умные люди, знавшие жизнь, конечно же, думали по-другому. Да и среди наших сверстников, были такие, кто думал иначе. А мы думали так. Таким образом мы были воспитаны. Нам тоже хотелось «в сабельный поход», нам тоже хотелось «Гремя огнем, сверкая блеском стали». Было горько и обидно, что нам всего по семнадцать и опять не придется повоевать. Потом было то, что было. Слезы матери, и посуровевший отец, и первые бомбежки. Мы втроем отправились в райком комсомола. Нам сказали: «Мобилизуетесь по переоборудованию школ в госпитали». Несколько дней мы только тем и занимались, что выносили парты и вместо них устанавливали в классах кровати. Когда все кровати были поставлены, какой-то начальник сказал нам: «Теперь, хлопцы, шагайте до хаты. Здесь вы больше не нужны».

Через Витебск на запад шли войска. В основном пехота. Винтовки, небольшие вещмешки за плечами, скатки из шинелей. И выглядели солдаты очень усталыми. Очень.

Иногда проходили пулеметчики. Эти выделялись: двое несли станки, двое стволы от «Максимов», один – два щита, один коробки с лентами. «Два пулеметных расчета» – соображали мы. А ни тачанок, ни кавалерии почему-то не было, и пушек не везли, и танки не шли… «Основные войска проходят где-то в другом месте» – соображали мы.

Город стали бомбить не только ночью, но и днем. Изредка пролетали наши самолеты СБ. Но это, когда не было фашистских. Когда прилетали немецкие бомбардировщики, наших истребителей почему-то не было. И все время в Витебск везли раненых. Все время.

Одних размещали в местных госпиталях, других увозили дальше, на восток. А по радио говорили, что наши войска отходят на заранее подготовленные позиции. Происходило что-то непонятное. Вместо быстрой убедительной победы – отступление. Но у нас же самая сильная Армия, бесстрашные танкисты, «отважные Сталинские соколы» и прославленные командиры, герои Гражданской. Рушилась стройная и четкая система наших взглядов. Я ничего не мог понять. В первых числах июля поступил приказ на эвакуацию комбината вглубь страны, отец посадил нас в эшелон для семей рабочих завода, а сам остался готовить оборудование к отправке на восток. Прощаясь, отец отдал матери свои карманные часы. «Станет туго, продай» – сказал он. Хорошие часы в те времена считались чуть ли не роскошью и стоили дорого. Мы прибыли в Богородск, куда вскоре с эшелоном со станками приехал отец. Он посмотрел, что творится вокруг, и отправил нас к одному из своих добрых друзей на Урал. Отправил и ушел в армию добровольцем. Он был пулеметчиком и погиб в 1942 году на Калининском фронте.

Друга отцовского мы не нашли и, волею судеб, оказались в деревне Шамары Шалинского района. Работы в колхозе было много. Мать трудилась на току. Я зимой возил корма, весной работал на сплаве леса. В июне 1942 года меня вызвали в райвоенкомат. Там я прошел медкомиссию и получил направление в город Свердловск, в Черкасское пехотное училище. Его эвакуировали на Урал из Украины.

Г.К. – Исполнилась мечта? Вы ведь мечтали о военном училище.

М.И. – Исполнилась. Очень легко и просто. Без всяких испытаний, без всяких экзаменов, я стал курсантом (до войны в военное училище поступить было очень трудно). Начиналась совершенно новая жизнь. Вначале нас определили в «карантин». Помыли, постригли, приодели: выдали сапоги, суконные брюки и кителя. Неплохо накормили. Война, в стране голодно, а в курсантском пайке чуть ли не семьсот граммов хлеба, и ежедневно – кусочек масла. Но мы еще были не совсем курсантами и настоящих занятий с нами не проводили. Так: немного строевой подготовки, уборка территории, кое-какие погрузо-разгрузочные работы... Карантин вскоре закончился, мы приняли присягу, нас разбили по взводам и отделениям, выдали личное оружие и начались курсантские будни. Из нас стали готовить командиров Красной Армии. До войны мы знали, какие хорошие и опытные в нашей армии командиры, как чутко относятся они к солдатам, как умело готовят бойцов к будущим сражениям… Я до сих пор не могу понять, что происходило в Черкасском пехотном и почему это происходило. Нас не учили быть командирами Красной Армии. Нас вообще не учили воевать. Четыре часа в день мы проводили на плацу, отрабатывали строевой шаг. Через день – марш-бросок. Не помню на сколько километров, но в полном снаряжении, до полного изнеможения. И еще: усердно учили ползать. Каждый день и по многу. И все это под тщательным присмотром. Во время марш-броска помкомвзвода тычками подгоняет отстающих. А над ползающими бегает командир отделения и пинками помогает им ползти правильно… В нашем отделении таким командиром был сержант Коротков (этого я запомнил). И сдачи не дашь. Замордуют…Командир роты, старший лейтенант, подбадривал нас, рисуя светлое будущее. – Что, хреново вам, да?! – интересовался он. – Для вашей же пользы. Терпите и учитесь. Станете офицерами, будете знать, как подчиненных гонять надо…

Стреляли не чаще, чем раз в две недели. Пять патронов. Гильзы сдать. Не приведи господь потерять гильзу, как минимум, три наряда обеспечены. Винтовочки у нас были трехлинейки, СВТ, у некоторых даже малокалиберные. Автомат, ручной пулемет, пистолет – такое нам даже издали не показывали. А еще изучали БУП (Боевой устав пехоты), созданный на опыте Гражданской войны и, к этому времени, основательно устаревший. И «Устав караульной службы», и еще много всякого совершенно ненужного нам в то время. Конечно – ежедневная политинформация. Это – святое дело. За тот час, что она проходила, бдительный помкомвзвода раза три поднимал нас, не давал уснуть.

Однажды мне «посчастливилось» увидеть вблизи самого начальника училища, генерала Кокарева. Рота строем шла в столовую и нарвалась на него. Генерал был высок, строен, седоус. Шинель длинная, черная, приталенная. Воротник из серебристого каракуля. И папаха каракулевая. Очень красивый генерал. Он остановил строй. Старшина подбежал, доложил: «так, мол, и так… Рота следует в столовую для приема пищи». Начальник училища на него даже не посмотрел. Он нас разглядывал. И, как мне показалось, довольно брезгливо. – Разве так ходят?! – сказал генерал. – Колхозники! – Он красиво повернулся и ушел. Ну, прямо «родной отец».

Кормили нас вполне прилично. Но физическая нагрузка была непомерной. И все время хотелось есть. Появились в роте «доходяги». Так называли курсантов, которые не выдерживали напряжения, подбирали на помойке кухонные отбросы и поедали их. Как правило, это заканчивалось разными болезнями, санчастью и отчислением из училища.

Я вспоминаю статистику, которая говорит, что многие молодые лейтенанты погибали на фронте через две-три недели после прибытия на передовую. Если они заканчивали пехотное училище, подобное Черкасскому, то ничего удивительного.

Зимой нас вывели на полевые учения, мы совершили марш по заснеженной степи.

Роту оставили ночевать на снегу и запретили разводить костры. Командиры остановились на ночлег в ближайшей деревне, нам сказали: «Держитесь, товарищи курсанты. Закаляйтесь». Ночью ударил сильный мороз, и кончилось дело тем, что 11 человек за ночь обморозилось, в том числе и я. Насколько я знаю, никто из наших отцов-командиров даже выговора не получил. «Закаляли» нас. В основном мы обморозили ноги, и несколько человек оказались на операционном столе.

Весной 1943 года нам объявили, что сводный курсантский батальон Черкасского пехотного училища отправляется на фронт (командиров отделений и помкомвзводов с нами не отправляли, и правильно сделали). Перед отправкой нам присвоили сержантские звания, выдали лычки. Мы получили новые шинели, запасной комплект белья и портянок, сухой паек. Дня через два батальон шел по улицам Свердловска к вокзалу. Впереди духовой оркестр играет марш, за ним колонна бывших курсантов, человек пятьсот. Все в новых шинелях, все молодые, у каждого за плечами тощий «сидор» с личными вещами. Хорошо шли, печатали шаг. Пусть смотрят. Мы отправлялись, наконец, на фронт.

И пропади оно пропадом это Черкасское пехотное училище.

По дороге к нам присоединялись отряды курсантов из военных училищ Златоуста, Миасса и, кажется, из каких-то других училищ. Ехали, как «в Гражданскую», в теплушках, сорок человек в вагоне. Первым делом прибрали «сухой паек». Как нас потом кормили, в дороге, не помню. Но на полустанках, где мы подолгу стояли, процветали базарчики, где можно было купить и пирожки, и картошечку в мундире, и огурцы солененькие, и многое другое, по которому мы так соскучились. Денег у нас, конечно, не имелось. Меняли на пирожки и огурчики запасное белье, и все, что было лишнего из обмундирования. Уж очень хотелось пирожков и огурчиков, да и вообще есть хотелось. Некоторые основательно разделись. Привезли нас, кажется, в расположение Воронежского фронта.

С эшелона сняли часть курсантов, построили, сообщили: – «Ждите, скоро придут “покупатели”…» Стоим, ждем. Сказали, что мы находимся в расположении 1-й Танковой Армии. Первым покупателем оказался невысокого роста бравый майор с усами под Василия Ивановича Чапаева. Очень коротко, но убедительно, он сообщил нам, что тот, кто хочет по-настоящему бить фрицев, должен непременно воевать с этими самыми фрицами, в противотанковом истребительном артиллерийском полку. «В нашем полку, – сообщил он, – теперь не «сорокопятки», а самые новые, самые хорошие 57-миллиметровые орудия, которые прошивают танки фашистов насквозь». И про полк рассказывал: о том, какие в нем воюют люди, сколько они уничтожили танков.

«Работа, конечно, опасная (он так и сказал: «работа»), но бить фашистов надо… Такое вот дело, сынки». С тех пор, как нас зачислили в Черкасское училище, никто нас «сынками» не называл. И никто с нами, вот так, по-доброму, по-человечески, не разговаривал. О том, что такое противотанковая артиллерия мы тоже были наслышаны. Знали, что там воевали самые отчаянные ребята. Майор был хорош, а мы хотели по-настоящему бить фрицев. Человек двадцать бывших курсантов вышли из строя, захотели воевать в противотанковом полку.

Г.К. – В какой полк Вы попали?

М.И. – Мы оказались в 538 истребительном противотанковом артиллерийском полку, который входил в состав 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии.

Полк был небольшим: пять батарей, по два взвода в каждой. Взвод – два орудийных расчета. Общая численность полка вряд ли превышала 200-220 человек. Небольшой такой полк. А орудия у нас, действительно, были особенными. Назывались они ЗИС-2. Как расшифровывается, не знаю. Это были 57-миллиметровые пушки. Выглядели они точно как 76-миллиметровые, только не имели дульного тормоза и, главное отличие: длина ствола нашего орудия составляла 4 метра 16 сантиметров. Вот такой, непривычно длиннющий, торчащий из-за щита ствол. О подобных орудиях я ни до того, ни после, ни разу не слышал.

Г.К. – Пушки такого калибра начали выпускать непосредственно перед войной. Вскоре их производство было временно свернуто. В середине сорок третьего года таких полков во всей Красной Армии было меньше десятка.

М.И. – Десять полков на линию фронта от Белого моря, до Черного – это то же самое, что ничего. А орудия были великолепными. Калибр небольшой, но за счет высокой начальной скорости, бронебойный снаряд из этой пушки, на дистанции метров 400-600, легко прошивал лобовую броню фашистских танков. Артиллеристы 57-миллиметровку уважали. Жаль, что этих орудий было мало. Но что уж теперь об этом…

Возили наши орудия американские «студебеккеры». Машины сильные, для бездорожья подходящие и, что тоже очень важно, вместительные. В кузове «студера» можно уложить пару боекомплектов, свои «сидора» и кое-какое барахлишко, которым неминуемо обрастает расчет, (если есть машина, в которой можно что-то возить, то ее непременно загрузят) и для самого расчета место найдется. А то и для всего взвода. И в путь.

Г.К. – Как приняли в полку?

М. И. – Нормально, приветливо. Полк стоял на отдыхе. В предыдущих боях полк потерял более половины личного состава, ждал пополнения. Вот мы и явились. Меня зачислили в первую батарею, командиром орудия. Новичков встретил комбат, старший лейтенант. Невысокого роста, черноглазый, с небольшими усиками, быстрый, стремительный, как будто он все время куда-то торопится. Фамилии его я толком так и не запомнил. Кажется, Кушнарев. Но не ручаюсь. Оно нам и не нужно было: вполне хватало старшего лейтенанта. – В артиллерии разбираетесь? – поинтересовался комбат.

Мы не разбирались. И нас стали учить. Впервые, с тех пор как нас призвали в армию, нас стали учить. Здесь все было готово для этого. Местные умельцы вырезали из жести силуэт танка, который на канатах таскали вправо и влево. На пушку пристроили «трехлинейку» и присоединили спусковой механизм орудия к спусковому крючку винтовки. Стреляющему надо было прикинуть скорость движения «танка», определить упреждение, выстрелить и попасть. Все как по-настоящему. Только вместо снаряда вылетала пуля. Можно попасть, можно и промазать. Я подробно рассказываю об этом потому, что, если бы не тренировки на этом макете (очень упорные и очень длительные тренировки), я бы сейчас с вами не разговаривал. Мы, конечно, не стали сразу настоящими артиллеристами, но кое-чему научились…А еще учились «разворачивать» орудие, готовить его к бою. Отрабатывали все приемы, все движения, которые нам предстояло совершать в бою. При поединке с танком почти все зависит от того, как быстро и слаженно работает расчет. И мы тренировались. По-настоящему – «до седьмого пота». И после «седьмого» – тоже тренировались. Спасибо командирам, которые нас не жалели.

Г.К. – В батарее было два взвода. Кто командовал ими?

М. И. – Фамилию своего командира взвода, хоть убейте, не могу сейчас вспомнить. Молодой лейтенант, вероятно, недавно закончил училище. Скучный он был какой-то.

С нами разговаривал только о «деле». А вообще: держался особняком и молчал.

Кто-то из ребят однажды сказал: «А наш взводный кажется себя уже похоронил…»

Так и получилось. Вскоре мы его потеряли. Когда он погиб, то нового взводного почему-то не прислали, и мне пришлось занимать эту должность, пока я не выбыл из строя. Вторым огневым взводом командовал лейтенант Пономаренко, хороший веселый парень, ходил в синих галифе и в красивой кубанке с красным верхом. Этот все время был с солдатами. А с расчетом мне по-настоящему повезло. Наводчиком у нас был Садовников, парень из Чувашии, скромный, добрый, с хорошим чувством юмора. Наводчиком он был, как говориться, от бога. Замковым – Бороздин. Этот всегда спокоен, рассудителен. Бороздину было около тридцати лет, у него имелись жена и дети. Он был единственным «стариком» во взводе, и мы его, насколько это было возможно, берегли. Заряжающий – Коля Киданов. Откуда-то из Украины. Острослов, любитель хорошей шутки. С десятикилограммовыми снарядами обходился как с легкими мячиками.

Самый молодой из нас, совсем еще мальчишка – Носков, могучий Омельченко и, всегда очень серьезный, Петя Хромов – подносчики снарядов. Думаете, от них зависело мало? Представьте, что будет, если идут танки, а снаряд вовремя не подали…

А потом были еще два друга Сундрин и Исаев, представившиеся «ленинградскими жуликами», Матвеев, Мостолярчук, Федько, Курманбаев, Булатов, успевшие повоевать в пехоте… Всех, к сожалению, сейчас не вспомнишь, особенно долго в противотанковой артиллерии не задерживались.

Г.К. – Как долго продолжались ваши тренировки?

М.И. – Точно не скажу, но, кажется, достаточно для того, чтобы мы смогли кое-чему научиться. Можно было переходить к практике.

Г.К. – Ваш ИПТАП упоминается как участник сражения под Прохоровкой.

М.И. – Да, я даже где-то читал об этом. Но в действительности мы находились, где-то недалеко от городишка Обоянь, возле реки Псел.

Возможно, Прохоровка была где-то недалеко. Не знаю. Я был всего лишь командиром орудия и знал только то, что надо окопаться и ждать танковой атаки.

А определения «Курская дуга» в те времена вообще не слышал.

Окопаться – для нас дело святое. Старослужащие нам это объяснили, а мы еще и поняли.

В противотанковой артиллерии очень много зависит от того, хорошо ли ты окопался. Копали много. Вначале «пятачок» для орудия, затем укрытие для снарядов. Когда это готово – щели. Щель – небольшой окопчик: полтора-два метра в длину и всего пятьдесят сантиметров в ширину. Очень полезные окопчики. Когда бомбежка или артналет, «ныряешь в щель» и, глядишь, жив остался. Если эти три объекта готовы, создаешь запасную позицию для пушки и блиндажик для комбата. По теории можно соорудить блиндаж и для расчета, но у нас до такого не доходило.

Июньские ночи короткие, мы едва успели подготовить место для орудия и установить его. Сбросили десяток ящиков снарядов. Как могли все замаскировали. И машину угнали в тыл. Комбат приказал: «Днем не маячить! Не мельтешить! Нас здесь нет! Остальное доделаете следующей ночью. Сейчас отдыхайте». А старшина принес термос пшенной каши со свиной тушенкой. Получился у нас настоящий курорт. Погода хорошая, ничего делать не надо и целый термос каши… Мечта! Не скажу точно, но мы, кажется, так провели не меньше недели: днем отдыхали, полеживали возле орудия, а ночью копали, разгружали снаряды, готовили их к бою. Снарядов нам привезли комплекта три с лишком. Среди них, ящиков десять осколочных. Несколько раз в день к нам заглядывал комбат. Рассказал, что весь полк здесь. И весь корпус. Фрицы собираются наступать. Мы находимся в первой линии обороны. За нами еще две линии. Не сегодня, завтра, фашисты бросят на нас пару танковых армий. Надо держаться. Однажды командир полка пришел, осмотрел подготовленную позицию, остался доволен. Похвалил нас.

А потом началось. Прибежал комбат в сопровождении взводного и объявил, что в четыре часа утра – артподготовка. Ударят «Катюши», ударят тяжелые орудия. И мы тоже ударим. Я спросил: – Куда стрелять? Цели не видно.

Комбат объяснил, что цели нам видеть и не надо. Тяжелая артиллерия и «Катюши» ударят по разведанным квадратам, а мы должны задрать стволы повыше и стрелять на предельной дальности. Разрешил расходовать все осколочные снаряды.

Еще не рассветало, когда началось. Красиво, когда «Катюши поют» – «огненные рыбы» быстро проносятся по небу, и нет им конца. А за «Катюшами» ударили тяжелые орудия. Нашего малого калибра в этой канонаде и не слышно было. Толка от нашей стрельбы было столько же. Но мы с удовольствием и даже азартом выпустили своих двадцать осколочных. И стали ждать: что дальше? Наши, вот так, два или три раза ударяли, с короткими перерывами. Потом стало тихо. Тоже непривычно. И страшновато. Потому что после такой канонады должно что-то произойти.

– Ховаемся, – сказал Киданов. – Сейчас он ударит.

Чего тут было прятаться? Я был уверен, что после такого артиллерийского удара у немцев ничего живого, ничего целого не останется. А Киданов полез в щель. И еще кто-то полез. И я, на всякий случай, полез. Правильно сделали. Потому что скоро он ударил. И била их артиллерия по нашим позициям, кажется, бесконечно долго. Очень тоскливо сидеть в узкой щели и надеяться, что все снаряды пролетят мимо. А когда пушки умолкли и мы выбрались из щелей, проверить цело ли орудие, появились «юнкерсы-87», пикирующие.

И снова пришлось нырять в узкую щель. Наконец и эти улетели. Тогда пошли немецкие танки… Курская дуга большая, не знаю, что происходило на других участках, а на нашем было так. Полуоглохшие, усталые, злые, мы, кажется, бесконечно били по этим танкам. Наша «тяжелая» тоже била. «ИЛы» появлялись и утюжили их порядки. И, вроде, отбились. Потом, после какого-то перерыва, все начиналось снова. И так, несколько раз, до самого вечера. Ничего толком не помню и ничего толкового сказать не могу.

Стреляли, прятались в щели, вылезали и опять стреляли. Сколько танков уничтожили?

Не знаю. Бой вели все двадцать орудий полка, а немецкие танки шли густо. И кто из нас в какой из них попал – понять было невозможно. Главное – немцы не прошли.

Нашему расчету повезло, я не могу говорить об этом иначе. Ранило только одного человека, не могу сейчас вспомнить, кто это был. И орудие уцелело. Второй взвод выкосили почти полностью. Полк потерял треть личного состава и пять орудий.

Ранили нашего комбата старшего лейтенанта Кушнарева и комбата-4. Тяжело ранили командира полка майора Барковского. И снаряды у нас кончились. Ночью все, что осталось от полка, отвели и в этой битве мы больше не участвовали.

Потом опять ждали пополнения. Вскоре нам вручили гвардейское знамя. Мы стали именоваться 362-м гвардейским ИПТАПом. Командиром полка стал майор Пивень, тот самый майор, который принимал нас. Первую батарею возглавил старший лейтенант Букат. Кадровый офицер, всегда подтянутый, всегда чисто выбритый, грамотный артиллерист, он был почти таким, каким я представлял себе «красного командира».

Когда нужно было, он командовал, в другое время он бывал у нас во взводе, в расчете, совершенно своим человеком, более зрелым, более опытным, но своим.

С командиром нам крупно повезло.

Г.К. – Как можно в общих чертах ответить на вопрос – «Расчет орудия ИПТАПа в бою»?

М.И. – Расчету противотанкового орудия приходится работать на прямой наводке. Только на прямой наводке. Это значит: вижу танк – стреляю. И он тебя в это время видит.

Тоже стреляет. Такой вот поединок. Что-то вроде дуэли. Конечно, танк никогда не атакует один. Но и пушка, как правило, не бывает одинокой. Помогали друг другу.

И все-таки бой распадается на дуэли: орудие – танк. Если сумел хорошо окопаться и замаскироваться, открываешь огонь первым. Командир орудия определяет расстояние, скорость танка, ракурс под которым он идет, и дает команду наводчику. Тот стреляет.

Но первым снарядом попасть в движущийся танк практически невозможно. Так бывает только в кино. А после первого выстрела танк засекает тебя и тоже открывает огонь. Теперь – кто кого. Огонь можно открыть метров за 800, но попасть в движущийся танк на этом расстоянии сложно. Можно метров за 400. Попасть проще, но танк от тебя всего в 400 метрах, если не подсуетишься, может и раздавить. И тут все зависит от действия расчета. От обстановки, от опыта, от нервов…

Расчет противотанкового орудия относится, на мой взгляд, к явлению необъяснимому. Собираются семь человек, которые до сих пор не знали друг друга и в очень короткий срок становятся единым целым. Это не то, что мы называем коллективом. Это совсем другое. Разные у ребят были характеры, и интересы разные… Но они как-то очень быстро притираются и превращаются в единое целое. Пять пальцев на руке – это одно, а кулак – совершенно другое. Это очень здорово, когда можешь доверить человеку свою жизнь.

А, оказывается, есть еще более высокая степень доверия или, если хотите, система взаимоотношений, понимания. Это когда группа работает как один человек.

Это когда люди понимают друг друга не по окрику и даже не по взгляду, а просто, потому что они единое целое. Командир орудия еще только думает, что надо сделать, а остальные уже знают. Понятие «коллектив» здесь не подходит. Это совсем другое.

Жить или не жить, решают не просто секунды, а то, что каждый из расчета за эти секунды успел сделать. Едва прогремел выстрел, а заряжающий уже бросает в приемник орудия следующий снаряд. Но до того, этот снаряд успел подать ему другой член расчета…

А командир орудия уже определил координаты следующей цели… Быстрей! Все должны работать быстро и точно. В этом залог успеха. Конечно, нужно еще и немного везения.

А когда совсем туго, то хорошо, если другие орудия поддержат.

В бою в ИПТАПе важна слаженность в действиях расчета и взаимозаменяемость, ведь каждая секунда дорога. Первый выстрел по врагу, и только вылетает гильза от снаряда, как заряжающий не вкладывает, а кидает следующий снаряд в казенник орудия, сразу закрывается затвор и моментально следует следующий выстрел. Снижение темпа стрельбы для нас верная гибель, и все зависит от нашей слаженности, расторопности, хорошей реакции наводчика и точного указания расстояния до цели от командира орудия. В соседнем расчете как-то появился один молодой грузин, но был он какой-то медлительный, придурковатый, и его просто выгнали с батареи, поскольку достаточно одного такого «тормоза» в расчете, и тогда шансы артиллеристов выжить в бою с танками тают в разы. У нас кто первый попал, то выжил, а если промазал, значит через пару секунд прилетит твоя смерть. Постоянная дуэль со смертью, и повторяю, тут многое зависело от скорости наших действий и дистанции открытия огня.

Во время боя расчету не нужны офицеры, мы на прямой наводке, и их знания теории стрельбы нам не нужны. Взводный мог по своей инициативе только заменить кого-нибудь, выбывшего из расчета. Бой кончается, но ты еще долго не можешь прийти в себя, поверить, что сегодня опять остался живой.

Жуткое напряжение проходит обычно где-то через час после боя…

Шли бои, кого-то ранило, кого-то убило, приходило пополнение, и каждый новичок в пределах самого короткого времени становился своим. Нашим.

Не помню ни одного случая, чтобы в нашем расчете во время боя кто-нибудь промедлил, сделал что-то не так… В противотанковую артиллерию попадал не каждый.

Сюда шли не служить, а воевать.

Г.К. – После того, как вы отражали танковую атаку, оставались на передовой?

М.И. – Нет. В отличие от пехоты, мы в окопах сиживали чрезвычайно редко. Нас, как правило, «берегли», и бросали в бой только на танкоопасное направление.

Бой, затем нас отводят (тех, кто уцелел). Зализываем раны, чистим орудия, чистим оружие, моемся в баньке (по котелку горячей воды на брата, а холодной – сколько хочешь), бреемся, бьем вшей (простите за такую бытовую подробность, но вши очень досаждали). Могли так сутки отдыхать, могли и неделю.

Потом приказ. Как правило, нас перебрасывали ночью. Приезжаем в назначенную точку и сразу начинаем копать. Ох, и копали… Я уже говорил об этом.

Землекопами мы стали профессиональными. Маскируем орудие и ждем, когда пойдут танки. А далее все, как положено.

Г.К. – Бойцы ИПТАПов имели на фронте репутацию «смертников». Вы с этим согласны?

И как сами противотанкисты относились к такому «определению»?

М.И. – Так многие считали. И это понятно. Человек не может выходить на дуэль с танком. Когда на тебя идут танки, это страшно. Прет на тебя железная махина и вот-вот раздавит. Пехота беспомощна. Противотанковые ружья – это игрушки.

Гранатами тоже не особо набросаешься. И тогда создали ИПТАП.

Доморощенные стратеги в первые годы войны стали размещать «сорокапятки» в порядках пехоты. А что она может сделать, «сорокапятка»? Слишком маленький калибр для брони. Вражеские танки ее на ходу расстреливали или давили. После таких дел, все бойцы ИПТАПов стали считаться «смертниками». Но у нас уже и калибр другой, и тактика другая. В смысле потерь?.. Так на фронте везде опасно. Разница в чем: убыль в пехоте, или, скажем, у танкистов, происходит постоянно и постепенно. А у нас сразу.

В пехоте, после атаки полвзвода осталось. Значит, взвод есть.

А у нас: накрыло пару орудий, и нет взвода. Вот вам опять – «смертники».

И еще: нас меньше, и мы на виду. Значит, и потери видней…

За год с небольшим что я провел в полку, до самого ранения, погибли или были покалечены в бою по меньшей мере 90 % бойцов расчетов.

На нашей батарее, например, из «стариков» оставалось три человека, которые выжили за этот год, провоевав от Прохоровки до «новой границы», это – взводный Пономаренко, я, единственный из расчетов, и бессменный старшина батареи Журин. Мы знали, что нас ждет, но не было какой-то подавленности, ощущения обреченности

Я повторю, что пехота против танков беспомощна. Но пехота знала, что расчеты ИПТАПа прикроют ее от больших, страшных, покрытых броней танков. Сами могут погибнуть, но прикроют. А это, ох, как много значило для каждого пехотинца! Потому и уважали.

И танкисты уважали. Мы своими пушечками на рукавах (отличительная эмблема истребителей танков) гордились. Половина из заданий, которые нам поручали, были заранее гибельные, «обрекающие на верную смерть», но у нас никто не унывал, наше моральное состояние, как тогда говорили, было «на высоком уровне».

Мы, противотанкисты, не себя жалели, а наших танкистов, ведь они все время идут под огонь и сгорают заживо, а мы все-таки на месте стоим, окопаны и замаскированы.

У нас если кого ранят, то всегда есть хоть какой-то шанс, что раненого вынесут с огневой позиции и доставят в санбат, а у них…

В ИПТАПе совершенно другие отношения между людьми, чем в других любых частях. Другая атмосфера, отличные молодые ребята вокруг тебя, порядочные люди, надежные товарищи. Круговая порука и поддержка. У нас иначе было нельзя.

У нас даже фронтовые будни были, выразимся так – «мягче», мы свое отстреляем, и кто жив, потом отдыхает неделю в тылу. Пехота иной раз смотрела на нас с завистью, как на «жирующих и шикарно живущих». Мы пешком не ходим, имеем много передышек, кормят нас отлично. Да и дурных командиров у нас было намного меньше, чем в пехоте, и нас в отличие от пехоты, не гнали как скот на убой, брать в лоб каждый бугор и каждое село по дороге. Судьба пехотинцев была просто страшной. Посмотришь иной раз, как немецкие танки давят пехоту, кто-то из бойцов стоит насмерть, кто-то пытается убежать, и все равно погибает от огня танковых пулеметов… И бежать им было некуда. Всю войну заваливали немцев трупами пехоты.

И офицеры у нас в ИПТАПе были спокойные, поскольку знали, начнут лютовать, мы их быстро в боевой обстановке пристрелим, и концов не найдут.

Так что, служба в «смертниках» имела много своих положительных факторов.

Даже после войны, когда в компаниях собирались ранее незнакомые друг с другом фронтовики, когда на вопрос – «Где воевал?», отвечаешь – «В ИПТАПе», то сразу к тебе весьма почтительное отношение.

Г.К. – Постоянное ожидание нового боя с танками, и осознание факта, что для многих следующий бой станет последним в жизни. Это как это влияло на психику, на боевой настрой?

М.И. – Мне кажется, что никак не влияло. Мы были молодыми, по сути, совсем еще не знали жизни. Война стала для нас бытом, явлением обыденным, нормальным.

Если задуматься – это чудовищно. Наше сознание было искалечено, перед нами было кривое зеркало. Но было именно так. Нам представлялось, что война – это и есть настоящая жизнь. Было нам в ту пору по 19-20 лет. Не имели мы ни жен, ни детей.

И, в отличие от офицеров, не надо было никому посылать аттестатов, которых у нас все равно не было. Денег мы никому тоже не посылали, потому что те несколько десятков рублей, которые нам были положены ежемесячно, мы с самого начала, отчислили в «Фонд обороны». Копали «пятачки» для орудий. Стреляли. Перевязывали раненых, хоронили друзей. Потом снова копали, стреляли, хоронили…

А в остальном все у нас, вроде, было, как будто, в настоящей жизни. И гимнастерку постирать надо, и сапоги почистить, и поесть чего-нибудь вкусного.

Заключить пари, было и такое развлечение: «махнуть не глядя».

Любили порассуждать, что станем делать после войны. Потери были большими, но никто не собирался умирать. Думали не о смерти, а о жизни. Каждый хотел дожить до победы.

И шутили, конечно. Разве можно жить без шутки, без розыгрыша? Ох, этот солдатский юмор… Ничего приличного вспомнить не могу.

А главное, хотели добить фрица. Были уверены, что добьем.

Г.К. – Были эпизоды, когда в бой с танками приходилось вступать «прямо с колес»?

М.И. – Такое случалось. Не часто, но случалось. И, как правило, ничего хорошего.

Одна батарея нашего полка однажды нарвалась. Это во время наступления было. Группу немецких танков отрезали, они и укрылись в какой-то рощице. А наши – пошли дальше. Второй эшелон должен был зачистить. Но прозевали. И оказались эти танки в нашем тылу. Их немного было, машин пять. Но пять танков – это тоже сила. А если они неожиданно ударят, то еще какая сила.

Когда армия наступает, то прифронтовая дорога не пустует. Эвакуируются раненые, подтягиваются тылы. Толчеи нет, но довольно оживленно. Батарея шла вслед за автобатом, который вез танкам горючее и боеприпасы. Тут немецкие танки и вывалились из рощицы. Водителям автобата что делать? Ударили по газам, может, удастся оторваться. Артиллеристы попытались принять бой. Но расчету, чтобы подготовить пушку, надо хоть бы пару минут… А танки что, они на ходу. Только одно орудие успело развернуться и открыть огонь. На такой дистанции не промахиваются, один танк они успели подбить.

И все, тут же и это орудие накрыли. Пушки смяли, автобат расстреляли, раздавили.

Из батареи не более десяти человек вернулись. А немецкие танки ушли. Их потом наши ИЛы достали, проутюжили. Против Ила танк беспомощен.

А вообще, на войне всякое бывает. Однажды мы «с колес» остановили немецкие танки. Правда, у нас было какое-то время, чтобы подготовить орудия.

Г.К. – Можно об этом подробно?

М.И. – Можно. Этот случай запомнился… Это было, на Украине. Батареи заняли позиции на танкоопасных направлениях, а наш взвод оставался в резерве, при штабе. Штаб полка расположился в небольшой деревушке, наверно, километрах в пяти от передовой. В этой же деревне и полевой госпиталь находился. Мы на окраине села.

Резерв есть резерв. Можно отдыхать. Командир взвода у нас незадолго до этого погиб, и я оставался за старшего. Взвод был полным, и оба орудия в порядке. Но машина всего одна. Как мы умудрялись возить одной машиной два орудия? Выручала пресловутая «солдатская находчивость». Одно орудие цепляли к «студеру», а второе станинами привязывали цепью к стволу первого. Конструкция получалась довольно уродливой и не совсем надежной: нередко цепь разматывалась, орудие падало. Останавливались, бежали к пушке, повозили ее, снова привязывали и в путь. Сколько продержится, все наше.

А куда деваться? И в самый разгар нашего приятного отдыха, бежит посыльный из штаба: кричит, что немецкие танки идут, командир полка приказал встретить их и остановить.

Смотрим на запад, танков не видно. Но если командир полка приказал, значит надо встречать. Быстро собрались, прицепили орудие, привязали второе, оба расчета в кузов «студера», и рванули навстречу танкам. Метров сто, наверно, проехали, а, может, и все двести, цепь и развязалась. Второе орудие брякнулось станинами о землю и стоит. Остановили машину, подбежали к орудию, подхватили его, подкатили, привязали, (а танки уже показались. Далеко еще, но видно, как идут), забрались в кузов и вперед!

Еще метров сто проехали и опять цепь развязалась. Никогда ведь раньше не бывало, чтобы два раза подряд и так быстро. И так не вовремя… Ребята без команды выскочили, побежали к орудию… А я смотрю, на крыльце штаба стоит наш командир полка, угрожающе машет руками и что-то кричит. Что кричит не слышно, но вполне понятно.

В кузове осталось трое наших, я сам – четвертый. Размышлять некогда и просчитывать что-то тоже некогда. Приказал шоферу, и мы рванули навстречу этим так не вовремя появившимся танкам. Их было не то четыре, не то шесть. Далеко еще, видно плохо.

Вот и хорошо, что далеко, будет время подготовиться.

Подъехали к большому стогу соломы, отцепили орудие, машину укрыли за стог, достали пару лопат, сняли несколько ящиков со снарядами. Поле вспаханное, подкопать под сошники – полминуты. Развернули орудие. Я встал за наводчика. До немцев метров восемьсот оставалось. Теперь можно и присмотреться. Оказалось: четыре танка и два бронетранспортера. Многовато, но деваться некуда, надо встречать. Я три раза выстрелил, и все три промазал. Не рассчитал что-то, то ли расстояние, то ли скорость танков. Они, кажется, шли медленней, чем я определил. Но четвертым снарядом угадал. Крайний, по которому я бил, остановился. Но и они меня засекли. Один снаряд разорвался далеко впереди, еще два угодили в стог соломы. Только тут до меня дошло, как безграмотно я выбрал позицию: стог – прекрасный для них ориентир. Делать нечего, надо убираться. Подхватили мы пушечку, а в ней побольше тонны, и по пашне покатили за стог. Мы орудие на тренировках взводом катили. Потом – расчетом. Расчетом потрудней, но тоже получалось. А тут вчетвером, да по вспаханному полю. Нам потом никто не поверил.

А мы довезли свою пушечку на другой край омета, осторожно установили ее вплотную к нему. Танки уже ближе. Значит, и стрелять проще. На второй танк я истратил два снаряда. Потом понял, что пора остановить бронетранспортеры. Тут у меня сразу получилось, уложил два снаряда в тот, который шел впереди.

Потом, смотрю, к немецким танкам потянулись трассы от снарядов. Открыло огонь второе орудие. Этого оказалось вполне достаточно. Второй транспортер и оставшиеся танки повернули и скрылись за горизонтом. Откуда они взялись, в нашем тылу, и куда девались, я не знаю.

Г.К. – За этот бой вас представили к ордену Красной Звезды.

М.И. – Да, так случилось. Вообще-то нас наградами никогда не баловали. И то, что мы имели дело с танками, так это такая работа. Надо было кому-то танками заниматься.

Мне потом комбат рассказал, что этот бой совершенно случайно наблюдал начальник артиллерии нашего корпуса. Он позвонил командиру полка и велел наградить расчет.

Так что начальство заполнило на нас четверых наградные листы.

Г.К. – Вы в беседе упомянули ночной бой с танками. Как это произошло?

М.И. – Нас предупредили, что ожидается ночная танковая атака. Обычно немцы ночью не воевали, но черт их знает, что они на этот раз придумали. Батарею выдвинули вперед, мы определили позиции. Комбат построил личный состав и объяснил обстановку.

А главное было в том, что танки в темноте, хоть с трудом, но воевать могут, а орудийные расчеты совершенно беспомощны. Комбат и предложил: надо кому-то выдвинуться вперед и когда танки подойдут, осветить поле ракетами. Ракеты у нас были.

Целый мешок, сотни две. Не помню уж где, но прихватили на всякий случай. Хорошие ракеты на парашютиках. Мы эти ракеты курочили: парашютики шелковые, из них шикарные носовые платочки получались. Теперь, вроде, могли пригодиться и по делу.

Комбат спрашивает: «Кто пойдет? Нужен доброволец». Я вышел из строя. И еще двое вышли. Почему комбат выбрал меня? Может быть потому, что я к этому времени был «старичком», считался надежным. У него было основание верить, что я сделаю все, как надо. Кроме того, я мог лучше других управиться с ручным пулеметом.

Ребята помогли. Пока я готовил «Дегтярь», проверял диски, выкопали три ячейки: первую, метров полтораста от орудия, остальные – метров в ста друг от друга. Я оставил орудие на наводчика и перебрался в крайнюю. Со мной «Дегтярь», ракетница и две сумки. В одной три диска, другую набил ракетами. Кто знает, сколько их потребуется? Ночь темная, безлунная. Жду, прислушиваюсь. Но ничего не слышно. Помню, даже кузнечики не стрекотали. Может быть, время для них было не подходящее, или место не то. Но тихо. Спать почему-то нисколько не хотелось. Уверенность – уверенностью, а нервишки пошаливали. Уже перед рассветом, я решил, что обойдется. Не будет сегодня никаких танков… Еще часик, и можно будет отправляться к своим. Обрадовался. И, конечно же, по закону подлости, вскоре услышал шум моторов. Шли немецкие танки, это точно.

У наших звук совершенно другой. Собрался. Нервишки, как это бывает в бою, где-то там остались. Вглядываюсь, но ничего не видно. А гул приближается и довольно быстро. Стиснул зубы, жду: надо подпустить поближе, чтобы орудия били наверняка. Подпустил метров на сто (мы потом осматривали поле боя, оказалось, что я их подпустил метров на двести пятьдесят, они мне за сто показались), и ракету в небо. Она еще не загорелась, а я еще три ракеты успел выпустить. И стало светло. Не как днем, но достаточно светло, чтобы видеть, и чтобы стрелять. Я и увидел. Все, как нас предупреждали. Танки, идут колонной по дороге. Отсюда не видно: есть десант, или нет, но я на всякий случай полоснул по броне передних танков из «дегтяря». И через каких-то несколько секунд ударили орудия, все четыре. Я не стал смотреть, что стало с танками, выбрался из своего окопчика и зайцем рванул в другой. Забрался в него, а две из четырех моих ракет погасли. Мне и посмотреть некогда, что на поле делается: повесил еще четыре ракеты, прикончил диск, сбросил его и бегом к следующему окопчику. Я толком и не видел, как бой проходил, сколько там было танков, имелся ли на броне десант… Не до того было. Освещал поле боя. Мы потом подсчитали пять подбитых немецких танков. Остальные отошли, мы так и не узнали, сколько их было. Убитых и раненых они увезли с собой.

Комбат был доволен. Всех похвалил. А меня похвалил особо. Перед строем сказал, что представит меня к ордену «Славы». И, насколько я знаю, представил.

Но дня через три, это кажется, произошло, я проштрафился, и довольно крупно.

Мой наградной лист в штабе, естественно, похерили.

Г.К. – Что именно случилось?

М.И. – Не помню уже, почему так оказалось, но мы с одним орудием стояли на окраине какой-то деревушки. Нас было пятеро. Кажется, мы прикрывали отход полка. Формальная вообще-то задача. Немцы особой активности не проявляли. Но на всякий случай. У нас и снарядов оставалось ящика два-три… Изредка какой-нибудь немецкий танк поднимался на высотку и постреливал. Мы тоже постреливали. Танк скрывался.

Пора было отходить к своим. Наш полк находился в соседнем селе, километрах в трех. Велел водителю подогнать машину. А шофер новый был, молодой, неопытный. Он и ухитрился загнать машину в какую-то глубокую канаву. Так загнал, что мощный «студер» забуксовал и выбраться не смог. Тут, конечно, опять на бугор выполз танк и как в тире начал бить по нашему «студеру». Пока мы опомнились, он влепил в нашу машину осколочным. Только брызги полетели. Влепил, и сразу за бугор. Мы к машине, а машины уже и нет. И водителя нет…Тем более отходить надо. Немцы могли вот-вот появиться. Свели станины и покатили пушечку. Деревушка небольшая, мы ее быстро пересекли, уже и окраина видна. Еще немного, и мы в поле. А там, недалеко и до села, в котором полк стоит. И тут, конечно, как по заказу, появился «мессер». Какой-то шальной. Нечего ему было здесь делать. А он идет прямо на нас. И на орудие. Мы, естественно, «брызнули» в стороны, прижались к домам. «Мессер» дал очередь по пушке, промазал и улетел.

Мы, конечно, рады. Пронесло. Бегом к пушке и покатили. Но этот «мессер» оказался очень уж настырным. Сделал круг, опять зашел на наше орудие, и ударил из всего, что у него там было. После этого он, вроде, успокоился. Улетел, наконец, по своим «мессерским» делам. Мы опять успели укрыться. А когда вернулись, увидели, что орудия, можно сказать, уже и нет. Покалечил он все-таки пушку. В двух местах крупнокалиберные пули пробили ствол, а третья застряла в казеннике, так что замок нельзя открыть. А за дальней окраиной деревни, откуда мы ушли, очереди из автоматов. Точно «шмайсеры», значит, немцы пошли. И нам медлить нельзя. Причем, нет никакого смысла катить негодное орудие. Я разбил прицел (где-то читал, что прицел орудия никогда нельзя оставлять врагу), и мы поторопились к своим. Вышли в чистое поле, оттуда и село видно, в котором полк стоит. А немцы тоже не задержались. На окраину деревушки, которую мы только что покинули, выполз танк. Видно, экипаж решил «развлечься», начал быть по нашей группе. Не торопясь. Снаряд, через пару минут – еще один снаряд, еще через несколько минут – третий. Хорошо, у него осколочных не было, а бронебойный, он, если в метре упадет, никакого вреда принести не может. Но все равно неприятно, когда в тебя бронебойными снарядами пуляют. Держимся друг от друга подальше и торопимся. Еще один снаряд рядом. Смотрю – Носков упал. Мы к нему.

А его, оказывается болванка задела, вскользь. Случается же такое… Снаряд «чиркнул» по левой руке и снес мышцы от локтя до кисти. И крови нет. Кости видны, мясо опаленное, черное. Болванка раскаленная летит, прижгло. Жив Носков, смотрит на нас громадными глазами и молчит, даже не стонет. А у нас ни одного индивидуального пакета нет, все на машине осталось. – Вставай, – говорю, – идти надо. А он: « Не могу… Несите меня…»

Какое тут «несите»… Устали, сами едва на ногах держимся. Не можем мы его нести. И бросить не можем. А танк на высотке, развлекается. Не жалко ему снарядов. И убеждать Носкова некогда. Подняли мы его, подхватили под руки, заставили идти.

Добрались мы до своих. Доложил комбату: машина сгорела, шофер погиб, орудие разбито и пришлось его бросить, Носков ранен. Гвардии старший лейтенант Букат, соответственно, обматерил меня, пожаловался Господу Богу на то, с кем приходится иметь дело, и пошел докладывать командиру полка. Через некоторое время из штаба прибегает солдат. – «Исхизов! К особисту!»

Явился к особисту. Я его до того ни разу не видел. Старший лейтенант, высокий, голубоглазый, подтянутый, вылитый викинг. Смотрит на меня, как солдат на вошь.

Долго смотрел, ждал, видно, пока я свою вину, по-настоящему, прочувствую.

Я прочувствовал. Понял, что плохи мои дела. Особист смотрел-смотрел, потом кончил смотреть и спрашивает: «Где орудие?». Я объясняю, так мол и так… К бою непригодно. А он, чувствую, ни одному моему слову верить не хочет. Усмехается так это нехорошо и опять: «Почему бросил орудие?» Он одно и то же, и я одно и то же.

Медленно, но, чувствую, как «продвигаемся к трибуналу»…

Потом он сменил «пластинку»: «Колеса и станины целые?» – «Так точно!» – «А если поставить новый ствол с этим орудием можно воевать?» – «Можно». – «Бери свой расчет, и вытаскивайте орудие» – «Так там же фрицы». – «Иди, фрицев в той деревне нет. Выбили». Вот так у нас разговор закончился. Вполне имел возможность меня законопатить в штрафную роту через трибунал, но особист не сделал этого.

То ли пожалел, то ли у него личный «месячный план» уже был перевыполнен.

Я выскочил за дверь почти счастливым человеком. Притащу я ему эту пушку, чего уж тут. От радости, что все так хорошо закончилось, и не подумал попросить у комбата машину. Ребята ждали меня, тоже обрадовались. И пошли мы вчетвером.

С километр до нужной нам деревушки не дошли, смотрим, оттуда тридцатьчетверка вылетела и мчится в нашу сторону. Возле нас остановились, из башни танкист выглядывает: – Вы куда, славяне? – Идем в деревню, орудие вытаскивать.– Вы что, охренели?! У нас там танк подбитый, нас вытаскивать послали. А там полно немцев. Мы едва ушли. Садитесь на броню. Подвезем…

Куда нам деваться. Сели на броню. К особисту я не пошел. Доложил комбату.

Комбат обматерил фрицев, особиста и меня, (в такую я неприятную компанию попал), и снова ушел в штаб. О чем они там рассуждали, не знаю. Но тем дело и закончилось. Хорошо вообще-то закончилось. Могли и под трибунал отдать.

А так просто мой наградной лист на орден «Славы» порвали.

Г.К. – В армии еще приходилось встречаться с другими особистами?

М.И. – В конце сорок четвертого года, когда я после госпиталя оказался в школе ШМАС в Забайкалье, где нас обучали на стрелков-радистов бомбардировочной авиации.

Каким-то чудом, сам не понимаю как, я сохранил во всех госпиталях и на пересылках трофейный пистолет «парабеллум» и 50 патронов к нему. В ШМАСе я показал пистолет единственному человеку, курсанту Череде из нашего отделения, и он меня сразу «сдал» особисту. Меня вызвал к себе начальник Особого Отдела школы, и, не вставая из -за стола, начал спокойно расспрашивать меня о житье-бытье, а потом внезапно задал вопрос «в лоб». – «С фронта оружие привез?» – «Да». – «А патроны?» – «Есть чуток про запас». – «А зачем тебе оружие?» – «Скоро опять на фронт. Лишний ствол не помешает». – «Запрещено. Неси сюда свой “парабеллум”, и патроны не забудь».

Я принес, отдал ему пистолет, а он спрашивает. – «Еще что-нибудь есть из огнестрельного оружия?» – «Никак нет». – «Можешь идти»… И ведь особист своего «стукача» Череду этой «конфискацией оружия» сдал нам с потрохами, с легкой душой.

Ему, доносчику, потом никто даже руки не подавал…

После войны, среди моих добрых знакомых был преподаватель Университета, который в годы войны был начальником отдела СМЕРШ полка. Умница, добрый и интеллигентный человек. Однажды он пожаловался: «Как меня в полку ненавидели. Я всегда старался людям помогать, никогда липовых дел не создавал, не подличал. Но как меня ненавидели»…

Г.К. – Были случаи, что батарея теряла в одном бою все орудия?

М.И. – Я говорил, был случай, когда батарея встретила танки на марше и вся погибла.

А больше я такого не знаю, не видел, не слышал о таком в нашем полку.

Чтобы в одном бою сразу были потеряны или разбиты все 4 орудия – у нас такого не было. Случалось, что после двух-трех боев батарея оставалась без матчасти, но из расчетов всегда кто-то выживал.

Самые большие потери мы несли все-таки в наступлении. К моменту, когда наступление захлебывалось, в танковых бригадах оставалось на ходу по несколько машин, в стрелковых ротах человек по 20, а у нас на батареях, по одному орудию и по 15-20 человек личного состава. К этому все привыкли.

Г.К. – Личным оружием часто доводилось пользоваться в бою?

М.И. – Такое случалось, но не часто. Были эпизоды…

Зимой сорок четвертого, мы остались без орудия, и оказались вчетвером где-то далеко от батареи, от своих ребят. Там все на передовой перемешалось, не поймешь, где немцы, где наши. С мной были оба «ленинградских жулика» и они раздобыли где-то сани с лошадью. Ночью мы поехали искать своих, и заблудились. На санях догоняем по дороге группу из десяти человек, и когда расстояние между нами сократилось до пятидесяти метров, то мы увидели, что это идут немцы, причем идут быстро и не оглядываясь. И тут кто-то крикнул, мы с саней, стали стрелять и всех немцев положили, перебили до единого. У меня после третьей очереди заклинило автомат ППШ, так я дальше стрелял по «фрицам» из парабеллума.

У меня постоянно был на машине пулемет, сначала наш «дегтярь», потом немецкий МГ-34, из которого вести огонь было одно удовольствие. Я этот МГ просто полюбил, особенно хорошо было из него бить, когда цель метрах в двухстах от тебя, тогда можно было оценить все лучшие качества этого пулемета. Но сколько я из пулемета убил? Никогда над этим не задумывался. Стреляешь, «фрицы» падают, а кто из них точно убит, и кто просто залег, не всегда разберешь…

Г.К. – Как снабжали артиллеристов ИПТАПа?

М.И. – Нормально снабжали. Боекомплект снарядов мы почти всегда имели на машине. Иногда и два боекомплекта. Гранаты, патроны для автоматов. У меня еще и ручной пулемет был. Дегтярева. А какое-то время и немецкий МГ-34. С питанием – тоже жаловаться не стоит. Полевая кухня, это великое изобретение. А дельный старшина – просто ангел, он доставлял термоса с горячей кашей и на передовую. Конечно, такого понятия как завтрак, обед и ужин не было. Но два раза в день могли поесть, как следует. Кормили, конечно, кашей. И, в основном, почему-то перловкой (шла она у нас под кличкой «шрапнель). Крупа эта в деликатесах не числится, но в те времена перловая каша была очень вкусной. Правда, особое положение полка постоянно приводило к нарушению этого порядка. Полк редко действовал как единое целое. Как правило, на танкоопасное направление выделяли отдельные батареи. И полевая кухня, хотя она тоже на колесах, не успевала за всеми. Но на этот случай у нас имелся резерв: на каждой машине держали пару ящиков американской свиной тушенки, мы ее называли «Второй фронт», и мешок с сухарями. Положишь в карманы два-три сухаря и грызешь их не торопясь, между делом. Тому кто не знает, скажу: хороший ржаной сухарь во время войны выручал тысячи солдат. Или сотни тысяч. Сейчас, когда мы вспоминаем то далекое время, может быть, стоит поставить памятник РЖАНОМУ СУХАРЮ.

Думаю, многие из солдат, доживших до нашего времени, будут за.

И еще, поскольку разговор зашел о снабжении, хочу сказать пару слов о легендарных фронтовых наркомовских 100 граммах, воспетых в стихах и песнях, прославленных в книгах и фильмах. До нас эти 100 грамм не доходили. После войны сверялся с другими солдатами-фронтовиками. Среди них не было ни одного трезвенника. И почти никто из них не видел на передовой эти пресловутые 100 грамм.

А певцы хорошими голосами до сих пор тянут:

«Налей же в солдатскую кружку

Свои боевые сто грамм…»

Вероятно, нарком все-таки выделял каждому солдату 100 грамм водки. Для сугрева в зимний период. Но пока они шли от снабженцев фронта, к снабженцам армии, от армии к дивизии, от дивизии к полку, от полка к батальону…

Их понемногу расходовали, по чуть-чуть. И когда доходило до роты, оставалось столько, что не было никакого смысла их в эту роту передавать.

Кажется мне, что фронтовые корреспонденты, которых я очень уважаю, знакомились с фронтовыми 100 граммами, не в окопах, а в штабных землянках.

Мы, вообще-то, не были трезвенниками, а на Украине в каждой второй хате варили самогон. Из сахарной свеклы. Ну и гадкое же это было, скажу я вам, пойло. И запах, дух перехватывал. Но употребляли.

Г.К. – Ваш личное мнение о политработниках?

М.И. – Мы в детстве восхищались легендарными комиссарами Гражданской войны.

В наше время, в действующей армии тоже были политруки, они назывались заместителями по политический части. Такие заместители были, конечно, и в нашем полку. Возможно, кто-то из них приходил на батарею, воспитывал нас, вселял в наши сердца мужество. Но я ни одного из них не запомнил. Представьте себе, каким серым и неинтересным надо быть политработнику, чтобы его не заметили, не запомнили.

Что произошло? Мне кажется, что тех, легендарных и пламенных, к этому времени сумели извести. А партия, как это закономерно случается с каждой партией, довольно основательно обюрократилась. И функционеры ей потребовались совершенно иного порядка. Они постепенно и заполнили должности в партийном аппарате. Политические руководители стали делать самое главное: оценивать политическое состояние личного состава и писать политдонесения. Могли и на командира накапать. Для этого совершенно не надо было лезть в окопы. Возможно, где-то были настоящие комиссары.

Непременно были, но мне не повезло встретиться, ни с одним из них.

Возвращаясь к своей батарее, с полным основанием могу сказать, что у нас никакой политработы не проводилось. Мы и не нуждались в ней. Знали, за что воевали, и воевали по совести. Чего нас агитировать. Были беспартийные, были комсомольцы, были и коммунисты. Разницы никакой. Воевали одинаково. Одно время в батарее был и парторг, сержант Дерендяев. Однажды он чистил свой пистолет и по неосторожности прострелил себе ногу. Увезли парня в госпиталь, а дальше – не знаю. Так мы и остались без парторга. Ничего не изменилось.

Г.К. – Отношение к штабным?

М.И. – От орудийного расчета до штаба полка расстояние невообразимое. Бесконечность. Мы их видели издалека, а они нас вообще не видели. Без обиды.

Судя по художественной литературе и воспоминаниям генералов, в штабах своей работы невпроворот. Но обоюдной любви не испытывали, просто мы были незнакомы.

Встретились мы с нашим штабом только единожды. Когда командарм 1-й танковой армии Катуков торжественно вручал нашему полку гвардейское знамя. Выстроились остатки полка… На правом фланге – весь штаб: наверно человек 10-15, точно не помню. Я их не считал. А командира полка, майора Пивеня мы знали. Он часто бывал в батареях, интересовался настроением людей, состоянием орудий. Мы его уважали.

У нас, огневиков, не было необходимости с кем-то из штабных общаться, весь круг общения ограничивался взводом, мы были замкнутым на себя коллективом, как экипаж подводной лодки. Мы, «по традиции», пренебрежительно относились к «тыловым крысам», но при этом строго разделяли, кто есть кто. Сказать, что все, кто был за нашей спиной, являлись «тыловыми крысами» было бы неправильно и несправедливо, например, начальник боепитания или арт. техник, словом, все те, кто по-настоящему, делом помогали нам воевать, считались своим ребятами. Водители на батарее также считались уважаемыми людьми, им тоже на войне доставалось …

Г.К. – У нас, в последние пару лет, на сайте пошла «новая мода», интервьюеры стали спрашивать у ветеранов, как они относятся к Сталину.

Про Ваше личное отношение к «вождю народов» можно спросить?

М.И. – Можно. Есть у меня личное отношение. Но начать я хочу с достаточно широко распространенной легенды о том, что люди шли в бой с криками: «За Сталина! За Коммунизм!» Придумал это какой-то верноподанный идиот.

А другие идиоты и прихлебатели подхватили. Представьте себе, человек идет в бой. Останется живым? Едва ли. Думает он в это время о чем-то? Конечно. Но не о Сталине же, и не о Коммунизме. И не от того, что он плохо относится к «товарищу Сталину»…

Я относился к Сталину как к Великому человеку, с уважением и любовью. Он был для меня вторым после Ленина. Что касается репрессий, я ведь толком о них не знал.

Не удивляйтесь. Сотни тысяч, таких как я, не знали. Два случая помню.

Был у нас, в Витебске, герой Гражданской войны Шубин. Носил ордена Боевого Красного Знамени, ездил по городу на персональном извозчике. Арестовали его, оказалось, что шпион. Как-то ночью арестовали директора комбината, на котором работал отец (он жил в том же доме что и мы, только этажом выше). Этот оказался вредителем.

Больше ни об одном случае не слышал. Не думаю, что у нас в Витебске, брали меньше, чем в других местах. Везде был план по выявлению врагов народа и везде он выполнялся. Но круга моих родных и знакомых он не коснулся. Мы были слишком мелкими и незаметными сошками. Помню, процесс над троцкистами и бухаринцами. Газет мы не выписывали, но во время этого процесса, отец посылал меня к киоску, покупать свежую газету, а вечером, после работы, читал эту газету. И я читал. Я возмущался. А отец читал и молчал. Не знаю, что он думал. Возможно, помнил историю с Павликом Морозовым.

Помню, как в школе дружно замазывали чернилами в учебниках истории портреты Тухачевского и Блюхера. Наше поколение верило Сталину, верило Партии.

Когда Сталин умер, я и многие мои товарищи ходили с ощущением колоссальной потери. После 20-го съезда партии мы услышали малую часть правды о Сталине.

Как гром, среди ясного неба. Вот он, значит, оказывается, какой…

И все-таки, привычно, продолжали верить. Слишком глубоко это в нас сидело. И только со временем, когда стали открываться все новые и новые страницы правды, мы поняли весь ужас, в котором многие годы находилась наша страна.

Сейчас находятся еще люди, (я не могу их понять), которые говорят: «Но зато он был великолепным управляющим, из отсталой, аграрной России Сталин создал могучую индустриальную державу». За счет чего создал? За счет лагерей, в которых мучились и погибали сотни тысяч советских людей! За счет «шарашек», где за решетками занимались наукой лучшие умы страны! За счет Пятилеток? Так ведь все цифры выполнения планов были фальсифицированы! За счет того, что переселял и изгонял целые народы! Это называется – создал!? Сейчас находятся еще люди, (этих я тоже не могу понять), которые говорят: «Он привел нас к победе в Великой Отечественной». За счет чего привел?

За счет того, что арестовал или расстрелял перед войной почти весь высший командный состав армии? За счет того, что начал Вторую Мировую войну в союзе с Гитлером? Да, в союзе с Гитлером, напал на Польшу. За счет того, что разгромил фашистскую армию?

Так Сталин не разгромил, а утопил фашистов в крови преданных ему солдат, своих солдат. Сравните наши потери и потери немцев, и все станет ясно. Двадцать два миллиона. Представьте себе: если бы эти люди стали шеренгой, по два человека на метре, она растянулась бы от Бреста до Владивостока. Страшно подумать.

Сталин планомерно и методично, уничтожал свой народ.

Пожалуй, в мировой истории вряд ли можно найти другого такого человека, который нанес подобный ущерб своей стране. Оценить такое невозможно.

К нему вполне можно отнести слова Максима Горького (кажется из «Фомы Гордеева»): «И в аду вам, сволочам, места нет по делам вашим».

Г.К. – Вернемся к войне. Можно примерно подсчитать, какой урон противнику нанес ваш орудийный расчет?

М.И. – Вряд ли… Мы ведь тогда не считали. Кончился бой, радуемся: не прошли гады!

И, кажется, парочку подбили. Один точно, второй – может мы, а может и соседи.

Но главное – не прошли. И из ребят никого не зацепило. Не считали мы тогда.

Г.К. – А если сейчас попробовать? Приблизительно.

М.И. – Приблизительно… Скажем – двенадцать месяцев… Пару танков за месяц, расчет, пожалуй, мог подбить. За год – двадцать четыре. Чтобы не зарваться, половину сбросим. Получается двенадцать. В полку двадцать орудий. Выходит – двести сорок танков. Слишком много. Хотя, одно дело уничтожить танк, другое – подбить. Подбитые, как правило, ремонтировали и возвращали в строй… Ну и ладно. Главное – не прошли.

А считать и сейчас, пожалуй, не стоит. Неважно кто, сколько. Все вместе работали.

Г.К. – Вы говорили, что в расчете каждый мог заменить товарища. Но наводчик, как правило, был постоянный?

М.И. – Да, конечно. Когда я принял орудие, наводчиком был Садовников. Великолепный, скажу вам, наводчик. От бога. Спокойный, уверенный, и глаз хороший. Через пару месяцев он погиб. Как погиб, спрашиваете? А не по делу. Мы шли батареей, (может быть и двумя, не помню уже), маршем на «студерах» по рокаде. Надо было занять позицию километрах в тридцати от места прежней дислокации. Обычно такие перемещения происходили ночью. Днем опасно. Но нас отправили буквально в полдень. Приказ есть приказ. Так что помчали, надеялись проскочить. Не проскочили. Откуда-то выскочил шальной «мессер» и идет на колонну, прямо в лоб. Что водителям делать? Постараться проскочить.

Они по газам. А расчетам, что сидят в кузове? Прыгать на полном ходу. «Мессер» ведь ударит по машине. И попрыгали. Кто с правого борта, кто с левого. «Мессер» ни в одну машину не попал, промазал. Очередь как раз прошла слева. И многие из тех, кто прыгал с левого борта, попали под эту очередь. Почему-то запомнилось мне: одиннадцать раненых, двое убитых. Погибли как раз Садовников и лейтенант, командир нашего взвода. Он сидел в кабине, но его как-то достало.

Наводчиком стал Курманбаев. Аккуратист, пижон, сапожки всегда надраены. Наводчик прекрасный. Когда он выбыл из строя, не помню кого уж поставили.

А потом Матвеев. Нас с ним ранили в одном бою.

Приходилось ли самому становиться к прицелу? Конечно, как без этого. Но редко.

У командира орудия другие заботы, не менее важные.

Г.К. – Каким было в вашем взводе отношение к «власовцам»?

М.И. – Какое может быть отношение к предателям? Но нам они живыми ни разу не встречались. Пленных видели нередко, «власовцев» – никогда.

Их, по-моему, не доводили до тылов.

Про них часто ходили слухи, то они тут стоят, то там оборону держат.

Один раз мне один из пехотинцев рассказал, как они взяли пять «власовцев» в плен, и не стали сразу убивать. Людей не хватало, конвоировать «власовцев» в тыл было некому, так они пошли вперед, ведя с собой пятерых предателей, «изменников Родины».

Заходят без боя в какой-то городок, а там, на виселицах трое наших висят. Так пехотинцы наших с виселиц сняли, а пятерых «власовцев» повесили прямо на том же месте.

Г.К. – Национальный вопрос.

М.И. – Не знаю, как в других батареях, а в нашей, в основном, воевали русские ребята. Но не только они. Киданов и Омельченко были украинцами, Садовников – чуваш, Курманбаев – калмык, Булатов – башкир, я – еврей. Комбат Букат – белорус.

Все знали – кто есть кто. Но никого это тогда не интересовало. Ели из одного термоса, грелись у одного костра, стреляли из одной пушки. Сегодня отдыхаем, завтра в бой.

И, может быть, завтра калмык заслонит от осколка украинца, а еврей спасет русского.

Какой тут мог быть национальный вопрос!

Г.К. – Ваш последний бой в этом полку.

М.И. – Лето 1944 года. Наступление. Нашу батарею придали танковой бригаде. Наверное, дней десять мы шли вперед вместе с танкистами. Каждый день случались короткие бои с немецкими заслонами. Батарея потеряла два орудия и половину личного состава. Комбата зачем-то в штаб вызвали. Идем значит, всего двумя орудиями, и у танкистов не лучше.

У них три танка осталось на ходу и человек двадцать автоматчиков из танкового десанта. При наступлении так всегда: наступаешь, пока силы есть. Но не бесконечно же.

На очередном переходе заглохла наша вторая машина. С ней остался командир второго взвода, а мы все вперед. Не останавливаться же, пока немцы отступают.

Прошли еще километров десяток, миновали какое-то село, и остановились: у танкистов горючее в баках на исходе. Мы за них держимся. И пехота, конечно… Старшим по званию был танкист, старший лейтенант, он и принял командование группой. У танкистов оставалось по десятку снарядов, и у нас два ящика бронебойных. Ни единого осколочного. У старшего лейтенанта рация была. Он доложил своему начальству обстановку. Приказали закрепиться и ждать. Утром, мол, подойдет подкрепление.

Устали, помню, до невозможного. Но деваться некуда, стали копать. И «пятачок» оборудовали, и щели вырыли. Пехота тоже окопалась. Танкисты поставили машины поближе к домам, замаскировали. Спать не ложились. Немец, он настырный, может в темноте подобраться. Сидели, ждали, грызли сухари. Но ночь прошла спокойно.

На рассвете они пошли. Нас не видно. Они цепью растянулись, идут. Не знают, что мы их ждем. А их много. Подпустили метров на 100 и ударили из автоматов. У меня ручной пулемет. И ребята несколько снарядов выпустили. Бронебойные, но ничего, пугнули. Подействовало. Немцы залегли, потом откатились. Нам бы винтовочки, а из автомата дальше, чем на сотню метров, стрелять бесполезно. Не попадешь.

Немцы прочно остановились. Собралось их там, очевидно, немало, вот они и обнаглели. Еще два раза ходили в атаку, но мы их отбрасывали. А из орудия больше не стреляли. Берегли снаряды. Кто их знает, может, они и танки подтянут, а у нас меньше двух ящиков. И танкисты берегли снаряды. Наших все нет, но держимся.

Немцы далеко, поэтому по окопам и щелям не прячемся. Тут и заревел «ишак». Мы так их шестиствольный миномет называли. Он что-то вроде нашей «Катюши», только всего шесть снарядов и звук от его стрельбы препротивнейший, очень, говорят, похож на рев ишака. Накрыл он нас. Один снаряд к автоматчикам попал. Пятерых насмерть, двое раненых. Другой лег невдалеке от нашего орудия. Матвееву осколком грудь пропороло, а меня по правой ноге. Минометы еще один залп дали, (на этот раз мимо), и замолчали.

У них, видно, со снарядами тоже небогато было. Раненых тут же перевязали.

Потом старший лейтенант подходит. Он опять со своим начальством связался. Сказал нам, что свежая бригада вот-вот подойдет на подмогу и будут они гнать немцев дальше.

Таков приказ. Раненых надо в медсанбат отправлять.

Старшина нашей батареи Журин раздобыл где-то лошадь с подводой. Уложили на телегу раненых автоматчиков, Матвеева и меня, и мы отправились искать медсанбат. Долго искали и, наконец, повезло. Попали в село, где находился походный госпиталь чехословацкой танковой бригады. Она действовала в составе нашего корпуса. Унесли автоматчиков. А Матвеев умер. Хороший был парень: умный, спокойный, дельный, самый образованный в нашем расчете – десять классов кончил. Но не повезло…

Потом мне помогли припрыгать. Врач осмотрел ногу, успокоил: ничего страшного, кость цела. Но рана грязная, следует основательно чистить. Обезболивающего нет, надо терпеть. Надо, так надо, тем более, перед иностранцами фасон держать надо. Дали мне стакан водки, я его принял и стал терпеть. Хирург что-то очень долго ковырялся в моей ране, или мне показалось, что долго, но я ни разу не вякнул. Даже старался улыбаться.

Не знаю, насколько это у меня получалось. Потом перевязали и помогли добраться до палаты. Большая комната. Кроватей нет, на полу матрасы. На них раненые.

Все чистенько, аккуратненько. Кажется, даже и простыни белые были…

Чехи смотрят на меня, спрашивают как, чего, откуда. Я, конечно, воспользовался возможностью, поагитировал их за Советскую власть. Но недолго. Уснул.

Утром меня накормили, выдали костыли, помогли забраться в кузов машины и отвезли к нашим. Здесь госпиталь был побольше: длинное одноэтажное здание. Наверное, бывшая конюшня. Но чисто: все подмели, помыли. Вдоль стен сколоченные из светлых досок нары, на нарах золотистая свежая солома. На соломе раненые, кому как удобно. После окопа – райское место. Здесь, в госпитале, я нашего комбата Буката встретил. Как всегда бодр, чисто выбрит, как всегда подтянут, только раненая рука на перевязи. Гвардия.

Он, оказывается со вторым взводом и танкистами прибыл к деревушке, где мы занимали позицию. Дождались пока фрицы пойдут, потом сами ударили. В этом бою его и ранило. А наши дальше немцев погнали. В тот же вечер нас погрузили в теплушки и повезли на запад. Бомбили несколько раз в дороге. Бомбежка явление малоприятное, но, поверьте, привыкаешь. А если ты ранен, тебя везут в далекий тыл, и впереди светит самый настоящий отдых – в такое время нет для солдата ничего хуже этой самой бомбежки.

Ведь жив остался, и сейчас как раз могут добить… Так что, очень неприятно мы себя чувствовали. Но ничего, минуло. Привезли нас в какой-то большой город, кажется, в Курск, а оттуда, уже в настоящем санпоезде, опять на восток. До нашего востока мы добирались добрый месяц, и оказался он в Читинской области на станции Бада.

Что сказать о далеком госпитале в тяжелое военное время? Палаты человек на тридцать-сорок. Запах гноя и лекарств, кормежка скудная, атмосферка гнетущая. Я там впервые в жизни закурил. Но долго в госпитале не держали, подлечили и отправили в батальон выздоравливающих (при каком-то запасном полку). Вот это была богадельня.