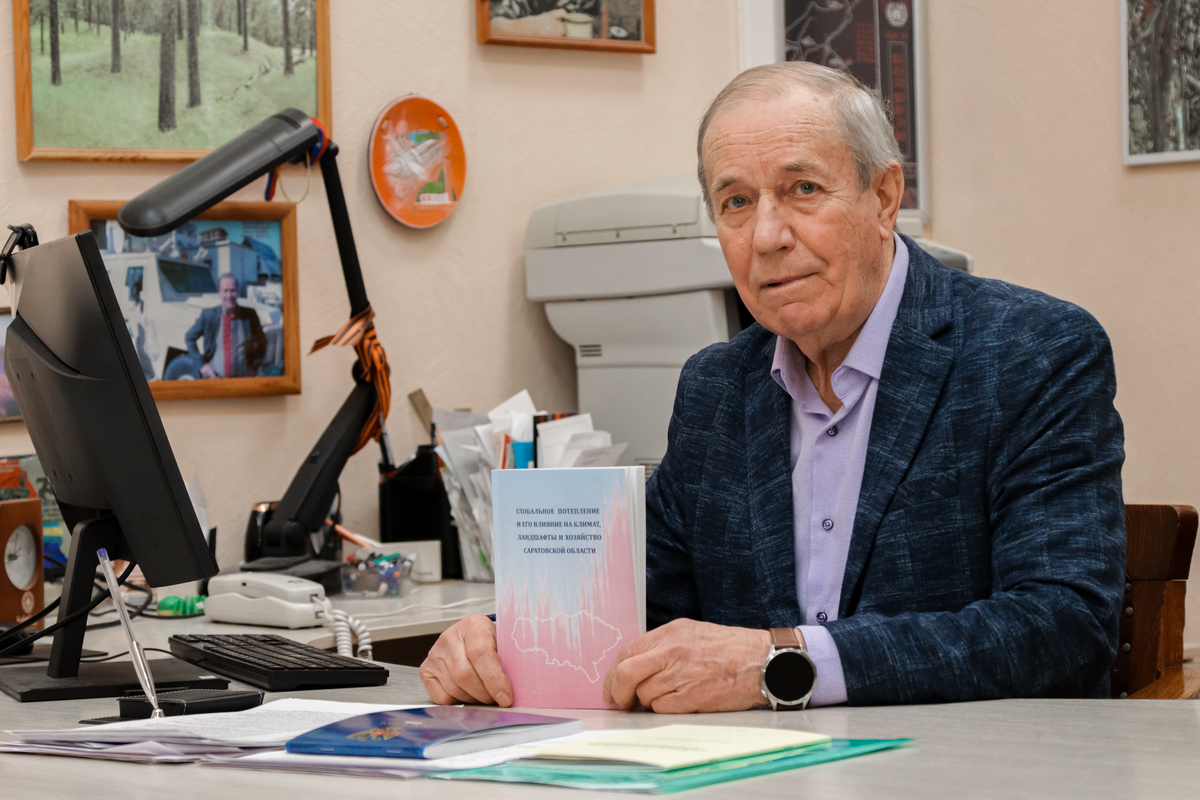

Глобальное потепление – одна из наиболее острых экологических проблем современности, оказывающая влияние на региональный климат, экосистемы и экономику регионов России. Опубликованная в Издательстве СГУ монография «Глобальное потепление и его влияние на климат, ландшафты и хозяйство Саратовской области» под редакцией доктора географических наук, профессора Владимира Зиновьевича Макарова представляет собой всестороннее исследование региональных последствий этого явления.

Вместе с учёным разберёмся, как менялся климат Саратовской области, что происходит с её ландшафтами и хозяйством в последние десятилетия.

Климат: теплее, но суше

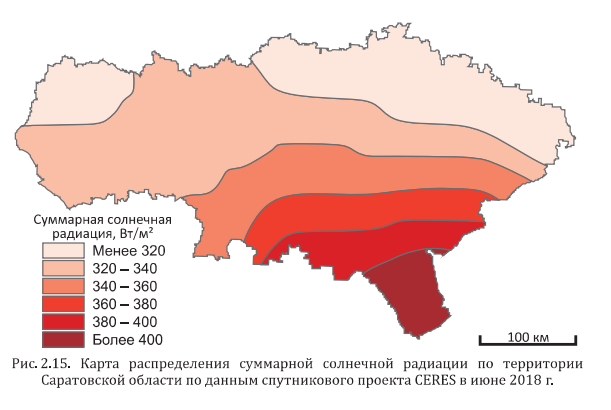

За последние полтора века обнаружилась очевидная тенденция: за небольшими исключениями, каждое десятилетие на планете теплее предыдущего. Это инструментально подтверждённый факт. Сейчас очевиден процесс глобального потепления. А как у нас в Саратовской области? Как показывают исследования, выполненные нашими климатологами, специалистами Росгидромета, климат региона стал более тёплым и сухим. В особенности это заметно в южной лесостепи на Приволжской возвышенности: в Хвалынском, Вольском, Новобурасском, Базарно-Карабулакском, Балтайском районах Саратовской области.

Среднегодовая температура продолжает расти, а количество осадков постепенно уменьшается. Зимние температуры увеличились, но летний температурный режим остаётся стабильным. Более того, изменились сезонные циклы: зимы стали короче, а лето – длиннее.

Как утверждает профессор Макаров, ничего необычного, тем более уникального, в этих климатических изменениях нет. Они свойственны всей территории России.

Ныне глобальное потепление набирает силу. Оно проявляется прежде всего в гидроклиматической нестабильности мировой климатической системы, например, во всё более частом проявлении экстремальных типов погод, опасных природных явлений – волнах жары, сильном ветре, обильных снегопадах или отсутствии снега зимой, более частых ливневых осадках летом.

Один из ключевых факторов изменения климата в регионе – увеличение числа вторжений арктических антициклонов летом. Это усиливает засушливость, что особенно заметно в степной зоне Заволжья.

Мы фиксируем не просто рост температуры, но и значительные изменения в распределении осадков, что сказывается на сельском хозяйстве и природных ландшафтах.

Данные за последние десятилетия показывают, что в регионе изменилось количество и распределение осадков. Летом дожди становятся менее частыми, но более интенсивными, что приводит к эрозии почвы и уменьшению количества влаги в почве и подземных горизонтах грунтовых вод, а фермеры сталкиваются с новыми вызовами в ведении хозяйства.

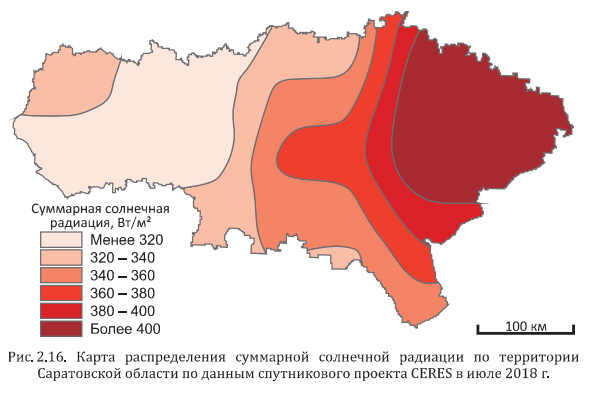

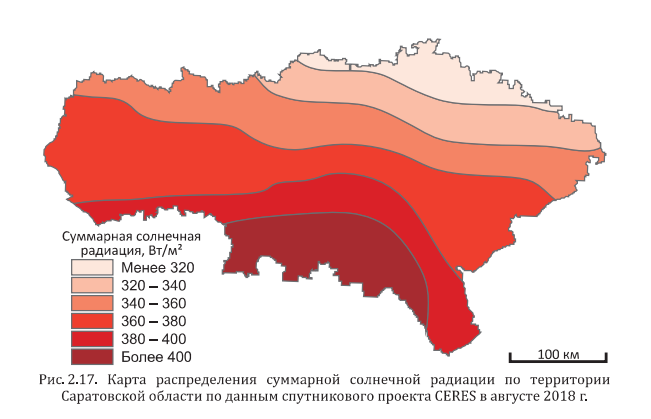

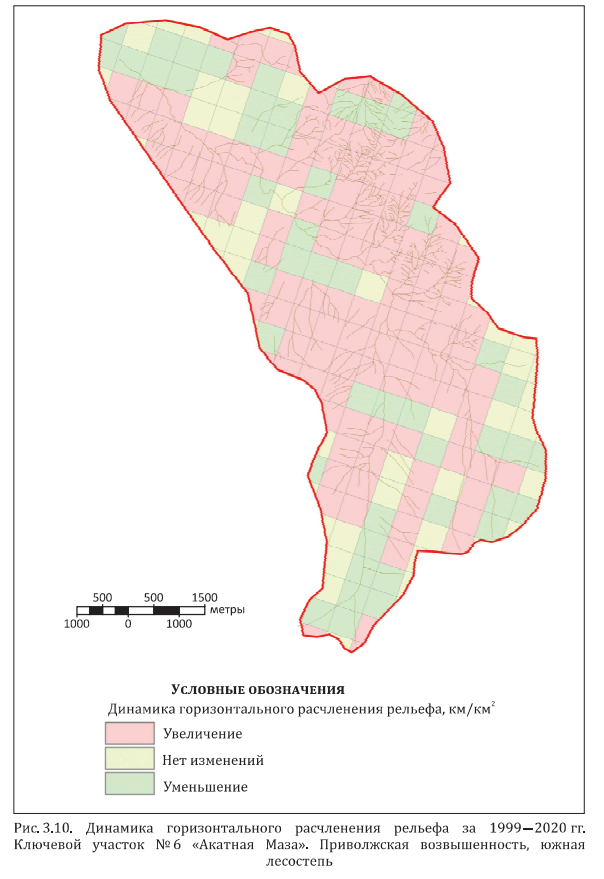

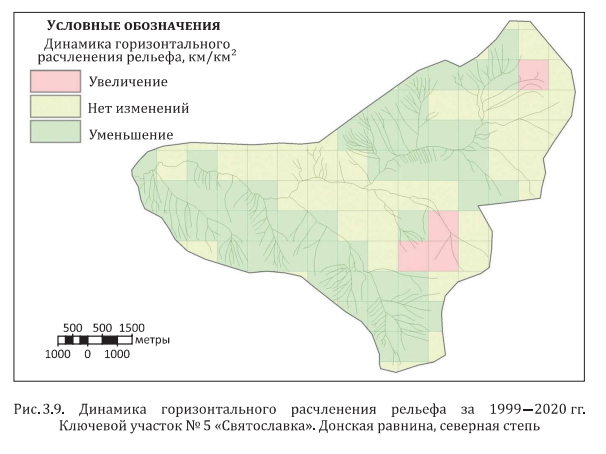

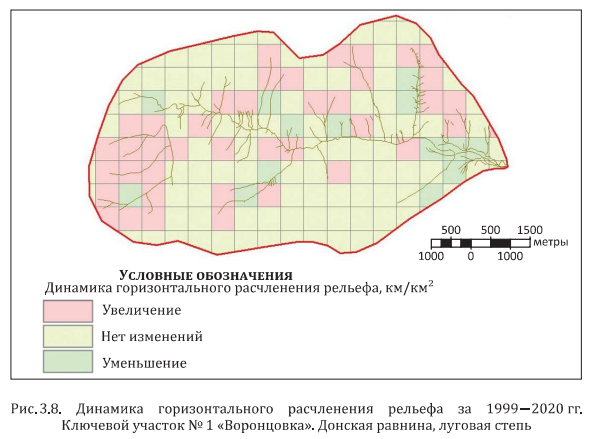

Ландшафты: от эрозии до зарастания

По данным спутниковых наблюдений, климатические изменения приводят к серьёзным трансформациям геосистем. На склонах Приволжской возвышенности активизировались водно-эрозионные процессы, в степях Заволжья наблюдаются признаки антропогенного опустынивания, а заброшенные пашни зарастают кустарниками и деревьями.

Ландшафт – это сложная система, и любые изменения в нём происходят неравномерно. Мы наблюдаем, как в одних районах идёт интенсивное зарастание древесно-кустарниковой растительностью заброшенной пашни, а в других – перевыпас и опустынивание. Эти процессы нельзя игнорировать.

Учёные фиксируют изменения в микрорельефе и гидрологическом режиме региона. Подъём уровня грунтовых вод в отдельных районах способствует заболачиванию, тогда как в других местах отмечается их истощение. Это особенно заметно в степной зоне, где пересыхание водоёмов становится всё более частым явлением.

Предчувствуя тревогу экозащитников в ответ на эти слова, учёный предупреждает, что эти процессы занимают не один год. Изменения возможно заметить спустя десятилетия и даже сотни лет.

Наблюдаются изменения в некоторых элементах биотической и абиотической части ландшафта. Появились ручейковые размывы на склонах, зарастает заброшенная пашня дичками фруктовых деревьев, появились комары, переносчики тропических болезней. Однако компонентная структура, тип самих ландшафтов не изменились: сохраняются те же почвы, воды, рельеф, типичные виды растений и животных. Глобальное потепление не скажется кардинально на ландшафтном облике региона ещё один-два века. А что будет дальше – неизвестно.

Растительность и животные: кто страдает, а кто адаптируется?

Изменение климата влияет на флору и фауну региона. В степной зоне Саратовской области появляются новые виды растений, устойчивых к засухе. В то же время распространение тропических комаров, переносчиков таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, становится тревожной тенденцией.

Климатические изменения оказывают влияние прежде всего на наиболее уязвимые виды. Например, многие степные растения страдают от снижения влажности, а животные вынуждены мигрировать в поисках подходящих условий.

Спутниковые данные также показывают увеличение количества лесных пожаров, что связано с ростом летних температур и уменьшением влажности. Это ведёт к сокращению популяций лесных животных и постепенному изменению экосистем региона.

Как адаптируется хозяйственная деятельность?

Сельское хозяйство региона сталкивается с новыми вызовами. Сокращение осадков в период вегетации приводит к снижению урожайности. Однако есть и положительные примеры адаптации – аграрии внедряют устойчивые к засухе сорта растений и развивают капельное орошение.

На вопрос, насколько глобальное потепление влияет на экономику области, профессор Макаров отвечает осторожно.

Изменения климата на нынешнем этапе глобального потепления мало влияют на экономику региона.

Кроме того, необходимо учитывать возможные миграционные процессы. В будущем регион может столкнуться с притоком климатических мигрантов, если другие территории станут непригодными для жизни.

Что могут сделать жители области?

Обычные граждане тоже могут внести свой вклад в изучение и адаптацию к климатическим изменениям. Фенологические наблюдения, фиксация изменений в растительном мире и погодных условиях – всё это может помочь учёным в анализе климатических процессов.

Профессор Макаров призывает всех, кто интересуется природой и будущим родного региона, присоединяться к наблюдениям на географическом факультете СГУ.

Современный этап климатических флуктуаций пугает скоростью возрастания глобальной температуры. Большинство исследователей это связывает с выбросом так называемых «парниковых» газов в результате хозяйственной деятельности человека, прежде всего двуокиси углерода. Эти газы выполняют роль своеобразного одеяла – не дают проникать тёплому длинноволновому излучению от нагретой поверхности планеты в космос.

Логичная защита от избыточного количества углекислого газа – высадка деревьев, которые при фотосинтезе поглощают углекислый газ.

В Саратовской области план по защите природы – создать углеродные бассейны с помощью резкого увеличения площади посадок деревьев в лесостепной и степной зонах.

Жители региона могут также участвовать в программах по восстановлению лесных массивов, озеленению населённых пунктов и использованию экологически чистых технологий в быту. Клумба во дворе, субботники, сдача мусора для переработки, посаженное дерево в парке и уход за ним – по силам людям.

О глобальном – территориально

Глобальное потепление – не абстрактное явление, а реальность, которую ощущает и Саратовская область. Меняется климат, трансформируются ландшафты, появляются новые вызовы для природных экосистем и сельского хозяйства. Однако своевременные научные исследования, адаптационные меры и участие общества могут помочь минимизировать негативные последствия и сохранить природное и хозяйственное богатство региона.

Во времена последнего ледникового периода Средиземное море было огромной ямой с несколькими лужами на дне. А теперь не так. Вследствие глобального таяния ледников, уровень Мирового океана медленно повышается. Даже во внутренних морях, таких как Средиземное, он может увеличиться.

Ситуация требует комплексного подхода – от научных исследований и внедрения новых технологий до изменения образа жизни и поведения каждого человека. Только так можно смягчить последствия глобального потепления и сохранить природные богатства Саратовской области.

Прогнозы исследователей всего мира устрашают. Самые оптимистичные из них: глобальная температура повысится настолько, что полярные шапки растают, резко деградирует вечная мерзлота и увеличится заболоченность тундры и тайги. Результаты пристального наблюдения за происходящими изменениями климата в регионе опубликованы в монографии «Глобальное потепление и его влияние на климат, ландшафты и хозяйство Саратовской области». Она вышла в январе этого года в издательстве СГУ.

В написании книги принимали участие специалисты разных научных направлений географического факультета Саратовского университета: климатологи-метеорологи, ландшафтоведы, картографы-геоинформатики. Они задействовали, проанализировали и обобщили материалы многолетних камеральных и полевых работ, связанных с оценкой влияния глобального потепления на природные особенности и хозяйственную деятельность в Саратовской области за последние десятилетия. Впервые для нашего региона территориально дифференцированно – в пределах отдельных ландшафтных подзон и геоморфологических провинций – обнаружены специфические последствия глобального потепления.

Ознакомиться с исследованием учёных можно на сайте.

Альфия Тимошенко, фото Дмитрия Ковшова и из архива авторов монографии