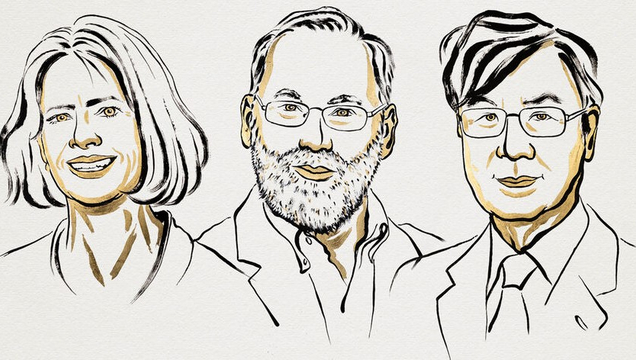

В 2025 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили учёным Мэри Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагучи за открытие механизмов, которые не дают нашему иммунитету атаковать собственный организм. О том, почему это открытие называют революционным, когда ждать новых лекарств и при чём здесь долголетие, мы поговорили с доцентом кафедры биохимии и биофизики Саратовского университета Еленой Святославной Тучиной.

– Елена Святославна, что именно открыли лауреаты Нобелевской премии этого года? Почему их работа так важна для медицины?

– Открытие связано с обнаружением и работой особой фракции Т-лимфоцитов – специализированных клеток иммунной системы, благодаря которым возможно распознавание «своего» и «чужого» и запоминание чужеродных агентов. Эту фракцию Симон Скагучи назвал Т-регуляторами, данные клетки отвечают за важную часть распознавания «своего» – периферическую иммунную толерантность. Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл обнаружили ген, связанный с развитием аутоиммунных заболеваний. В последствии Сакагучи доказал, что именно этот ген отвечает за развитие и работу Т-регуляторов. Любые сведения относительно природы аутоиммунных заболеваний крайне важны, поскольку приближают науку к возможности снижать их выраженность или излечивать.

– Можно ли сказать, что учёные нашли способ «успокаивать» иммунитет, когда он по ошибке начинает атаковать собственный организм?

– Если не способ как таковой, то начало большого пути, который к открытию такого способа может привести в будущем. Обнаружены гены, маркеры и механизмы, которыми возможно частично управлять.

– Когда, по Вашему мнению, эти знания найдут применение на практике?

– Этого никто не может предсказать. Наука не линейна. Важно то, что, расшифровывая такие сложные и многокомпонентные механизмы, учёные приближаются к новым знаниям. Конечно, хочется верить, что практическое применение будет найдено в самом ближайшем будущем, и люди, страдающие ревматоидным артритом, рассеянным склерозом, сахарным диабетом и другими аутоиммунными заболеваниями, обретут здоровье.

– Есть ли в нашем университете исследования в области иммунологии?

– Полноценных и масштабных исследований нет, но отдельные аспекты состояния иммунитета у животных регистрируют сотрудники Научного медицинского центра при проведении исследований в рамках проекта «Приоритет-2030».

– Как Вы думаете, безопасно ли вмешиваться в работу иммунитета?

– Любое подобное вмешательство требует многолетних испытаний сперва на лабораторных животных, потом на добровольцах. Сейчас это проблема мировой науки – доказать эффективность метода или препарата с достаточными статистическими данными.

– Может ли это открытие продлить активную жизнь человека – ведь иммунитет тоже стареет?

– Вполне возможно. В недавних исследованиях долгожителей доказано, что для этих людей характерен определённый состав симбиотических микроорганизмов. А Т-регуляторы активно участвуют во взаимодействии с микробиотой, например, в кишечнике. Управляя иммунными клетками, быть может, учёные научатся редактировать микробиом человека и улучшать качество и длительность жизни.

– Станет ли это открытие основой для персонализированной медицины?

– Моё мнение, что будущее только за таким подходом. Да, учесть все особенности каждого организма – сложно и дорого. Но эффективность лечения многих заболеваний, связанных с работой иммунитета, невозможна без подробных знаний и тонкой настройки используемых методов.