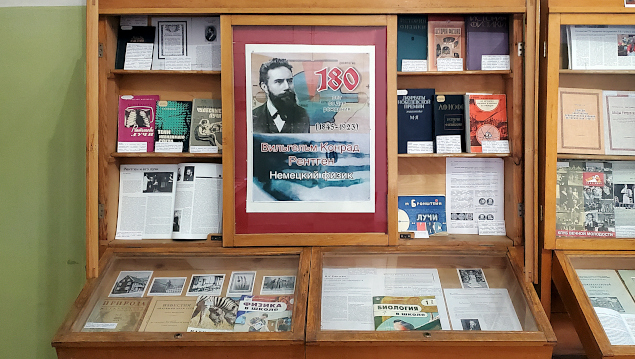

Вильгельм Конрад Рентген (1845−1923) – немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии по физике (1901), совершивший открытие излучения, названного впоследствии в его честь.

Рентген родился 27 марта 1845 года под Дюссельдорфом, в вестфальском городе Леннепе (Ремшайд), и был единственным ребёнком в семье. Его отец был купцом и производителем одежды. Так как мать была родом из Амстердама, спустя три года после рождения Вильгельма семья переехала в Апелдорн (Нидерланды).

Первое образование Вильгельм получил в частной школе Мартинуса фон Дорна, а затем продолжил учёбу в Утрехтской Технической школе.

В 1865 г. пытался поступить в Утрехтский университет, но позже сдал экзамены в Федеральный политехнический институт Цюриха и стал студентом отделения механической инженерии. По его окончании в 1869 г. Рентген, защитив диссертацию по теме «Изучение газов» (так и не опубликованную), получил степень доктора философии.

Имея на руках диплом инженера, В. Рентген не сразу определился в выборе профессии. К его счастью, он стал работать в лаборатории немецкого физика А. Кундта, профессора того же политехникума, посоветовавшего ему попробовать себя в физике. Поверив Кундту, Рентген в качестве его ассистента последовал за ним в 1869 г. в Университет Вюрцбурга. Там он приступил к работе на кафедре физики, где позже стал ординарным профессором.

Проработав три года в Университете Вюрцбурга, Рентген вместе с Кундтом в 1874 г. перешёл в Страсбургский университет, в котором провёл пять лет в качестве лектора, а с 1876 г. – и профессора.

В 1879–1888 гг. он был профессором в Университете Людвига в Гиссене, а затем и директором Физического института при университете. В 1875 г. Рентген стал также профессором Академии сельского хозяйства в Каннингеме (Виттенберг).

С 1888 г. Рентген возглавлял кафедру физики в Университете Вюрцбурга, в 1894 г. он был избран ректором. С 1900 г. работал в Мюнхенском университете – последнем месте его службы.

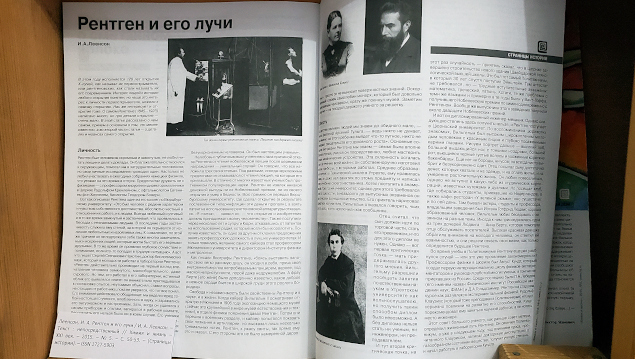

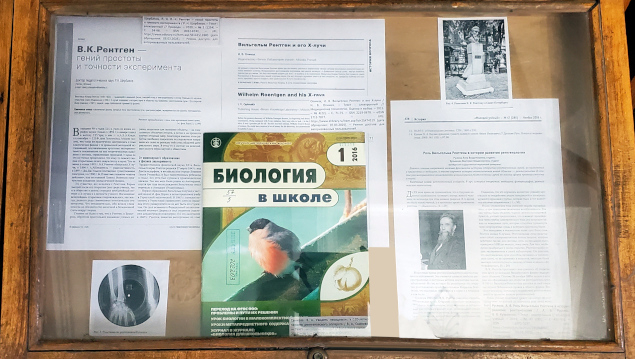

Главное открытие в своей жизни Рентген совершил, когда ему было уже 50 лет. Вечером 8 ноября 1895 года, когда ассистенты уже ушли домой, Рентген, как обычно, продолжал работать. Он включил ток в катодной трубке (подарок, полученный от Ленарда), закрытой со всех сторон плотным чёрным картоном. Лежавший неподалёку бумажный экран, покрытый слоем кристаллов платиноцианистого бария, начал светиться зеленоватым светом. После выключения тока свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

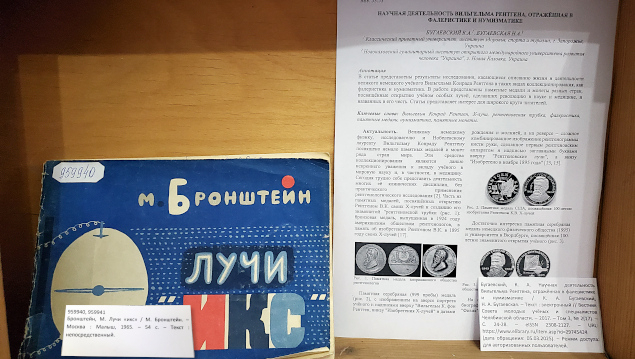

Учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит ранее неизвестное излучение, названное им Х-лучами. Опыты показали, что Х-лучи возникают в месте столкновения лучей с преградой внутри катодной трубки (тормозное излучение ускоренных электронов). Антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток Х-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) в течение нескольких недель им были исследованы и описаны основные свойства ранее неизвестного излучения, которое позже назвали рентгеновским.

Открытие немецкого учёного имело огромное значение для развития науки. Эксперименты с использованием Х-лучей позволили получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Очень скоро рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники.

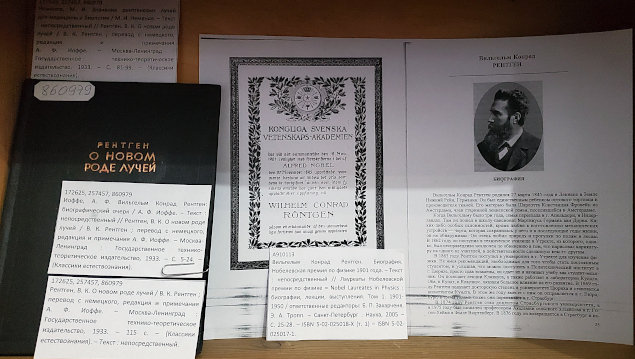

В 1901 г. Рентген (его кандидатуру выдвинуло 16 физиков) опередил 10 других претендентов на Нобелевскую премию по физике и был удостоен её первым «в знак признания исключительных услуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».

Многие учёные, начавшие свой путь в науке под его опекой, со временем заняли кафедры в университетах. Прежде всего, это М. Вин, Л. Цендер, П. П. Кох, Э. Вагнер, Р. Ладенбург, П. Прингсгейм, В. Фридрих и другие. На их научной и педагогической деятельности благотворно сказалось влияние стиля Рентгена как учёного и преподавателя, а также его неповторимой, во многом уникальной личности.

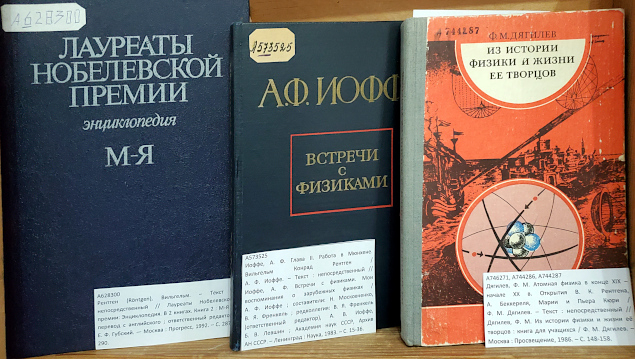

В 1918 г. в Петрограде (Санкт-Петербурге) по инициативе М. И. Немёнова и А. Ф. Иоффе был создан первый в мире Государственный рентгенологический и радиологический институт, включивший в себя медико-биологический, физико-технический и радиевый отделы (в 1921 г. из института выделились Государственный физико-технический рентгенологический институт, в наши дни именуемый Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН и Радиевый институт). В нём Рентгену был установлен памятник в 1928 г.

Умер великий учёный 10 февраля 1923 года. Был похоронен в Гисене.

После смерти Рентгена улица Лицейская в Петрограде была названа его именем. В его честь названы внесистемная единица экспозиционной дозы фотонного ионизирующего излучения – рентген (1928) и искусственный химический элемент рентгений с порядковым номером 111 (2004). В 1964 г. Международный астрономический союз присвоил его имя кратеру на обратной стороне Луны.

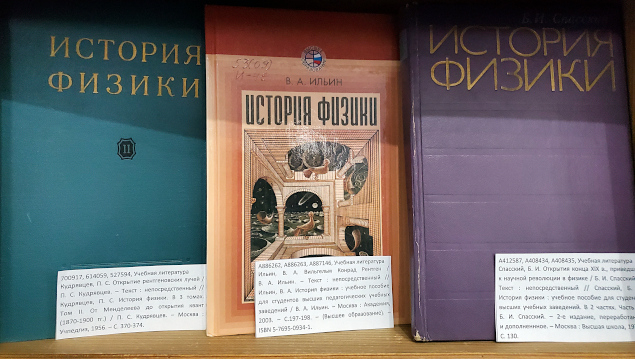

На выставке представлены научные труды Вильгельма Конрада Рентгена, а также литература, посвящённая исследованию жизни и творчества учёного. Экспозиция, расположенная на 1-м этаже библиотеки рядом с отделом периодических изданий (ул. Университетская, д. 42, комн. 118), продолжит работу до 21 мая.

Экспозиционер: В. В. Суменков.