В мире науки есть задача, похожая на поиск шёпота в толпе. Две сложные системы – будь то участки мозга, параметры работы сердца или технические датчики – могут быть связаны так, что одна влияет на другую. Но как понять, кто «первый подал сигнал», если данные короткие и утопают в шуме?

Учёные Саратовского университета нашли способ решить эту задачу с помощью искусственных нейронных сетей – алгоритмов, которые имитируют работу человеческого мозга и учатся распознавать закономерности.

Для отработки технологии учёные использовали модельные объекты – осцилляторы ван дер Поля. Это математические «генераторы колебаний», которые могут имитировать поведение живых систем (например, сердечного ритма) или устройств (электронных генераторов).

В лаборатории создавались пары таких осцилляторов – с направленной связью и без неё. Их сигналы длиной всего 70 секунд подавались на вход трёх типов нейросетей:

-

Полносвязная (FNN) – каждая «нейронная» ячейка соединена со всеми остальными, как паутина;

-

Свёрточная (CNN) – умеет «сканировать» сигнал, вычленяя важные фрагменты, как это делает при распознавании изображений;

-

Рекуррентная (RNN) – запоминает последовательности, что полезно для анализа временных данных.

Чтобы усложнить задачу, в сигналы добавляли шум – от лёгкого фона до 100 % от исходной амплитуды.

Результаты оказались разными. FNN показала лучшую устойчивость к шуму, определяя наличие связи даже в крайне зашумлённых данных. CNN лучше фиксировала слабые связи, но хуже работала при сильном шуме. RNN чаще ошибалась, особенно когда связи не было вовсе.

Метод поиска направленной связи между сигналами нужен в самых разных областях – от медицины и нейронаук до климатологии и инженерии. В кардиологии, например, он помогает понять, как сердце и сосуды «договариваются» между собой, а в экологии – выявить, какие природные процессы запускают изменения климата.

Раньше для этого применялись традиционные математические методы, вроде причинности Грейнджера или передаточной энтропии – статистических подходов, которые оценивают, улучшает ли знание одного сигнала прогноз другого. Но такие методы требуют сложных расчётов и зачастую плохо работают с короткими, неполными или сильно зашумлёнными данными.

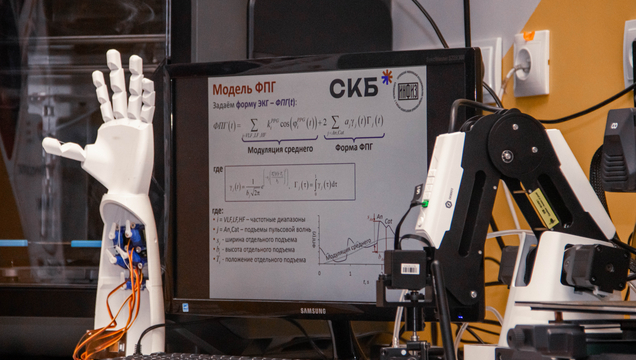

В перспективе метод можно будет применять к реальным биосигналам – ЭКГ и фотоплетизмограмме (измерению наполнения сосудов с помощью оптических датчиков, как в пульсоксиметрах).

Ю.М. Ишбулатов,

соавтор исследования, доцент кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ:

Сейчас оцениванием точность, с которой такая технология может оценить силу связи, а также сопоставляем нейросетевые подходы с классическими методами. В следующем году технология будет апробирована на математических моделях биологических сигналов ЭКГ и фотоплетизмограммы (измерения наполнения сосудов с помощью оптических датчиков, как в пульсоксиметрах), затем применена непосредственно к биологическим данным, зарегистрированным у здоровых добровольцев и пациентов после инфаркта миокарда

Результаты озвученных учёным экспериментов позволят врачам подбирать лечение точнее, отслеживать динамику восстановления пациентов после инфаркта, а при массовом скрининге – выявлять сердечно-сосудистые патологии на ранних стадиях.

За пределами медицины технология пригодится в робототехнике, экологии и даже в анализе экономических процессов – везде, где важно понять, кто «ведёт» систему, а кто подстраивается.

Исследование опубликовано в журнале The European Physical Journal Special Topics, поддержано грантом Российского научного фонда и входит в программу «Приоритет-2030»